06建築おもしろ話

伝統工法・金輪継ぎです。2025年09月18日

民家再生やリノベーションで、工事を進めていくと柱の足元が傷んでいることが良くあります。

そんな時、柱の足元をどうするか?と疑問に思う方もいると思います。

柱の足元が傷んでいる時は、柱そのものを取替える以外にも、伝統工法の加工をして、柱の痛んでいる所だけを取替える工法があります。

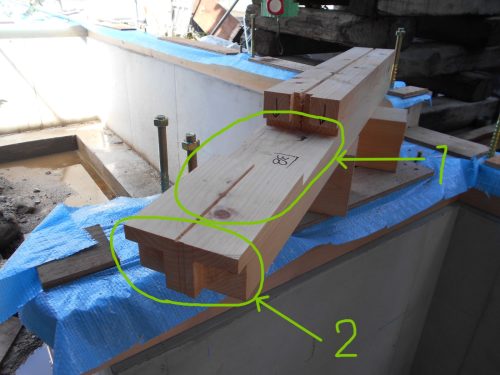

写真は伝統工法・金輪継ぎで柱の足元を新しい材に取替えました。

この金輪継ぎを分解してみるとどうなっているかと言うと、、、、、、、、

金輪継ぎは、双方とも加工の形は上の写真のようになり、同じ形になっている。

内側の面(下写真1)を接合させて、スライドさせて先端の凸凹(下写真2)を嚙合わせる。

意外と思うかもしれませんが、実は最後にかみ合わせた凸凹が非常に重要なんです。

スライドさせて出来た隙間に込栓(下写真)を打ち込んで完成。

これらの伝統工法は、建物を永く使い続けるための先人の知恵が詰まった技ですね。

豊田市足助地区にある重要文化財・旧鈴木家住宅が一般公開!2019年03月07日

少し前になるのですが、

豊田市足助地区にある重要文化財・旧鈴木家住宅で

保存修理工事途中を見学できる一般公開がありました。

普段では見ることのできない日本建築の裏側が

見学できるイベントです。

工事途中なので完成してからでは隠れてしまう部分が

見学できることも嬉しいのですが、

工事途中ですと仮設足場があるため

屋根など高い所も見学できるのも楽しみのひとつですよね。

今回の一般公開では屋根裏を見学できました。

見えないところでもしっかりした材料を使って

丁寧な仕事がしてあります。

なぜかと言うと、使ってある木材の変形や捻じれが

大きくないことと伝統工法による梁組部分のすき間が少ないこと。

そして、屋根裏で見えない束(梁の上にある短い柱のよう部材)も

角材に製材されているからです。

そして、百何十年前の大工さんが手掛けた仕事が

今もなお当時と変わらず残っている技術には脱帽です。

実はこの旧鈴木家住宅にもおもしろポイントがありましたよ。

妻壁によく見ると……。

何か着いている!!

工事担当者さんの話だと初めは地棟飾りと

思っていたそうですが、屋根を解体してみると

地棟と関係ない高さに取付けられていることが判明。

よくよく見ると鳥の巣箱だったそうです。

こんな所に鳥の巣箱を取付けるなんて

家主さんの粋な計らいですネ。