06建築おもしろ話

カウンター仕上げ2025年12月29日

淡路島・古民家プロジェクトで一つの目玉となるのが、

下の写真の曲線のカウンター!(写真は1週間ほど前に撮影)

-500x353.jpg)

お客様のスペースと厨房を区画するこのカウンターを左官仕上げにします。

この曲線カウンターが手前の空間と奥にあるショップの空間に連続性を持たせてあり、

空間を繋ぐ働きをしています。曲線カウンターを仕上げれば、完成です。

完成のご報告は年明けのブログを楽しみしていてください。

まず、荒壁を塗り込みます。2025年12月18日

日本建築は柱・梁の構造フレームに木材を使い、その柱・梁の間に土壁を付けていました。

土だけではすぐに崩れてしまうので、割った竹を縄を絡めながら編んだ竹木舞を柱・梁の間に組み込んで、

その竹木舞に藁を混ぜた土を何重にも塗り込んで土壁を作っていきます。

その一番最初の土壁を「荒壁」と呼んでいます。

荒壁は竹木舞に塗り込んだ後、壁の強度を付けるために、「裏なで」をします。

「裏なで」は、荒壁を竹木舞に塗り付けると竹と竹の間から荒壁がウニュッとはみ出てくるので、

そのはみ出た荒壁を裏側からなでることで、荒壁が竹木舞に絡みついて、壁として強度を発揮します。

土壁も耐力壁としてみなす事ができますが、この裏なでをして、土と竹木舞がしっかりと絡みついていることが重要なのです。

この現場の左官屋さんは、裏なでもしっかりとやってくれました。

これで、耐力壁として見る事ができるので、安心です。

淡路島プロジェクト、完成間近!!2025年12月09日

今年のお盆明けから着工した淡路島プロジェクトが、

いよいよ完成間近になってきました。

11月からは、ほぼ毎週のように現場に行っています。

着工前・敷地南西角から見る

着工前・敷地南西角から見る

外部足場が取れて、外観が完成しました。

外部足場が取れて、外観が完成しました。

このうっそうとした庭の草も綺麗に刈り取り、

建築物も後から増築した部分は解体して、当初の主屋だけを残しました。

外部足場も取れて、外観が完成しました。

内部もだいぶ仕上がってきています。

内部もだいぶ仕上がってきています。

建物は、年内完成予定です。

主屋の内部ももう少しで仕上がります。

完成を楽しみしていてください。

そして、2月にオープン予定です。

これが竹木舞下地です。2025年10月29日

-500x375.jpg)

昔の日本建築の壁は土壁だったことを知っている人はいると思います。

では、その土壁はどうして崩れずに壁として自立していたかと言うと、

上の写真のように割った竹を編んで土壁の骨組みとしていました。

これを「竹木舞下地」と呼びます。

この竹木舞の中に約450~600mm 間隔で丸竹を柱や梁に小穴突き止めてズレないようにします。

柱にあらかじめ小穴を彫っておき、下の写真のように丸竹の間渡し竹を突き留めます。

もちろん、それだけではなく、前々回に紹介した貫にも割り竹を留めます。

この竹木舞下地に土を塗り付けることで、土が壁として自立します。

次回は荒壁を紹介しますね。

お楽しみに!!

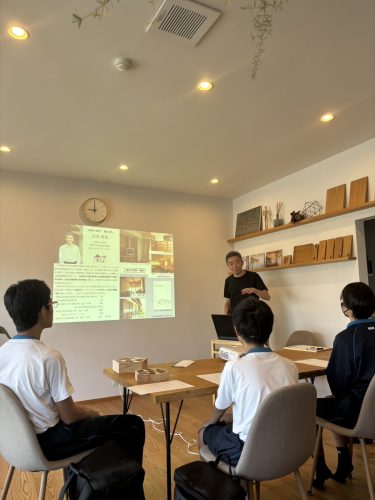

職業体験で中学生に話をしました。2025年10月08日

先週の話になりますが、株式会社木楽屋さんのところへ地元の中学生が職業体験に来ました。

中学生に建築の事を知ってもらいたいという事で、

建物を造る工務店さんの体験だけではなく、僕が建築の設計の話しました。

僕も中学生の時にホームセンターで職業体験をしました。

その時は「将来、こんな仕事をやりたい!」という想いは持っていませんでした。

そういう意味では、中学生のみんなは漠然とかもしれないけれども、

建築に興味があって職業体験に参加しているので、いろいろ知る事ができて良かったと思います。

もちろん、この先他の夢に出会って、建築と関係ない職業へ着くかもしれない。

それでも、建築のことを知ってもらえたことは良かったと思います。

そして、今回の体験がきっかけで建築への夢が膨らんだとするととても嬉しいですね。

貫って何?2025年09月28日

こちらの現場は、柱の補強・取替えが終わり、『貫(ぬき)』を通し終わりました。

さて、『貫(ぬき)』とは何かご存知ですか?

貫は下の写真の矢印が付いている柱の真ん中を貫通して柱と柱をつないでいる材の事です。

貫は、柱を貫通して柱同士をつなぎ、軸組に粘り強さを持たせる役割と下地の役割を持った横材の事です。

この貫を使った工法は、鎌倉時代に禅宗の寺院建築に用いられたのが最初と言われています。

現代では筋交いや構造用合板など構造耐力となる材料がありますが、その前はこの貫を使って構造を強くしていたのですね。

こちらの現場は文化財に指定されているので、伝統工法を残しながら改修していきます。

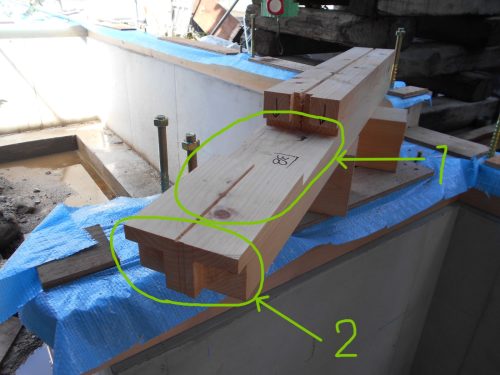

伝統工法・金輪継ぎです。2025年09月18日

民家再生やリノベーションで、工事を進めていくと柱の足元が傷んでいることが良くあります。

そんな時、柱の足元をどうするか?と疑問に思う方もいると思います。

柱の足元が傷んでいる時は、柱そのものを取替える以外にも、伝統工法の加工をして、柱の痛んでいる所だけを取替える工法があります。

写真は伝統工法・金輪継ぎで柱の足元を新しい材に取替えました。

この金輪継ぎを分解してみるとどうなっているかと言うと、、、、、、、、

金輪継ぎは、双方とも加工の形は上の写真のようになり、同じ形になっている。

内側の面(下写真1)を接合させて、スライドさせて先端の凸凹(下写真2)を嚙合わせる。

意外と思うかもしれませんが、実は最後にかみ合わせた凸凹が非常に重要なんです。

スライドさせて出来た隙間に込栓(下写真)を打ち込んで完成。

これらの伝統工法は、建物を永く使い続けるための先人の知恵が詰まった技ですね。

淡路島・古民家プロジェクトがいよいよ工事開始!2025年08月26日

今年の2月から始まりました淡路島の古民家を改修する案件が、ようやく、工事が始まりました。

日本の民家は、地域に合わせて家を造りっているので、地域によって形や様式が少しずつ違ってきます。

淡路島の古民家では、天井裏に竹木舞で編んだ天井を設けて、その竹木舞に土を乗せていました。

淡路島の方達は、それを「土天井」と呼んでいるそうです。

どうやら、暑さ対策のようです。

上の写真では、丸太梁の上にその土天井の竹木舞があります。

写真の状態は、土天井の土は撤去した状態です。

解体工事が進んで、力強いフレームが見えてきました。

完成が楽しみですね。

シルヴァカンヌ修道院2025年08月15日

シルヴァカンヌ修道院も、以前紹介しました「ル・トロネ修道院」と同じく南フランス・プロヴァンス地方にたたずむ修道院です。

そして、プロヴァンスの三姉妹と称されるシトー会修道院の中の一つの修道院です。

シトー会の修道院建築ですので、教会堂の内部も回廊も装飾性がほとんど無く、合理的な建築物になっています。

採り入れる光も必要最低限の量になっていると思うほど、薄暗い空間になっています。

しかし、読書をするためのベンチには開口部が設けられており、読書に必要な明るさは確保されています。

「ル・トロネ修道院」のブログにも記載しましたが、修道院と言う用途において心落ち着かせる空間が求められており、

その為に一切の無駄をなくして表現された建築物だなぁと実感した建築物です。

住宅でも明るい部屋もあって、少し明るさを抑えた心落ち着く空間の両方が存在しても良いなぁと思います。

落ち着く居心地の良い家づくりを考えている方は、お問合せください。→ お問い合わせはこちら

もしくは、直接お電話ください。→ 080-9117-7194

お待ちしております。

セルロースファイバーってどんな断熱材?2025年07月29日

暑い日が続きますね。

暑すぎて、外で遊ぶなんてことができないくらいですね。

熱中症にならないようにエアコンを運転させて、部屋の中で過ごす時間が長くなります。

そこで、エアコンの光熱費にも関係する断熱材について、ブログを書きます。

今日は、いろいろな断熱材がある中でセルロースファイバーについて書きます。

ちょうど、施工している現場の断熱材をセルロースファイバーにしました。

セルロースファイバーの中身は上の写真になります。

一体何かと言うと、新聞などの古紙を繊維状にしたものです。

繊維状にしているので、綿に似ています。

元々は古紙なので、パルプ材つまり植物系繊維です。

それを聞くと、エッ燃えないの?虫がつかないの?と思う方もいるかもしれません。

その辺もしっかり対策は出来ています。

古紙を繊維状にしてホウ酸系化合物を添加して難燃処理しています。

その為、火であぶっても表面が黒く焦げるだけで、火は出ません。

また、「ホウ酸」「虫」と聞くと、ひと昔前はホウ酸団子でゴキブリ駆除をしていました。

この様にホウ酸系化合物を添加して防虫効果もあるので、問題ありません。

この古紙を繊維状にしたものを、壁の表面に不織布を張って、その壁の中に吹き込みます。

吹き込む時は不織布に穴をあけてホースを突っ込んで、吹き込みます。

吹き込むと壁の中がパンパンに充填されます。

吹き込んだ後は、写真のように一つひとつ塞いでいきます。

この様に壁の中をパンパンに充填するので、断熱材を吹き込む前に設備の配管用の穴(上の写真の左上)や電気配線はやっておく必要がありますね。

セルロースファイバーの熱伝導率:0.040W/(m/k) 程度なので、断熱性能だけで言えばこれより断熱性能の良い断熱材はあります。

しかし、吹き込むことで隙間なく充填される事、パルプ繊維素材(自然素材に近い)である事やその他のメリットもあります。

素材がパルプ繊維なので、吸放湿性がある事。断熱材は中に湿気が入って結露してしまうと水分が含まれてしまうので、断熱性能が落ちてしまいます。

しかし、吸湿すると結露するリスクが減りますよね。

また、繊維状の材料がパンパンに充填されているので吸音性も高くなります。

これは実際に現場でセルロースファイバーを吹き込む前と吹き込んだ後では、外からの騒音量がかなり減ることを体感します。

ここまでの内容を読むとすごく良い断熱材の様に感じると思います。

確かに、優れている断熱材だと思いますが、他の断熱材と比較した時にどうしようか悩む点もあります。

それは、少し割高な価格である事。そして、先述しました様に断熱性能は決して優れている数値ではない事です。

断熱材の話は、調べるとたくさん出てきます。

そして、それらを読んでいくと結局どの断熱材が良いのか分からなくなってくると思います。

私が思うのは、どの断熱材にも一長一短ある。

断熱材に何を求めるのか!を明確にすることで断熱材が決まると思います。

例えば、自然素材を優先したい。結露による断熱低下のリスクを低くしたい。できるだけ外の騒音を軽減したい。というのであれば、

今回紹介したセルロースファイバーが良いと思います。

風とガレでは、一つの断熱材に限定せず、それぞれのお客様の家造りに適した断熱材を選んでいます。

家づくりをお考えの方は、ぜひご連絡ください。

お問い合わせはこちら → 民家再生リノベーション専門 一級建築士事務所 風とガレ(愛知県豊田市)

もしくは、直接お電話ください。080-9117-7194

お待ちしております。

家を持ち上げる揚家工事2025年06月14日

足助の古民家リノベーションは、解体が終わり揚家工事が無事に終わりました。

これから、基礎工事に入っていきます。

さてここで、今回は揚家工事について書こうと思います。

揚家(あげや)とは、どんな工事かと言うと、読んで字のごとく「家を上げる」工事です。

えっ!!家って持ち上げることができるの??と思う方も多いと思いますが、曳家・揚家専門業者さんがいるくらい建築工事としては認識されています。

とはいっても、昭和の後半からは解体して建替えること普通になってしまったので、ほとんど揚家工事を観ることはなくなりました。

今回の物件は、重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物に指定されているので、保存・修理をするために揚家をしました。

揚家工事をした写真がこちらです。

赤矢印のところが柱の足元です。家が持ち上がっていることが分かるでしょう。

今回の揚家は、柱と柱を鉄骨で両側から挟み込んで、その鉄骨を箱ジャッキで少しずつ持ち上げて、

枕木を1段ずつ鉄骨の下に積み上げて家全体を浮かすのです。

その時に使うジャッキが、先述の「箱ジャッキ」と呼ばれるものです。

油圧ジャッキと同じですが、これは建築工事用に作られたものです。

この箱ジャッキを使って持ち上げたんです。

建物全体を一度に揚げることはできないので、部分的に少しずつ揚げて、最終的に家全体が持ち上がるという訳です。

少しずつ持ち上げていく工事なので、揚家工事が無事に完了できたのは1週間後でした。

建物自体の損傷がかなり激しかったので、揚家工事している時に崩れないか不安でしたが、さすがは揚家専門業者さんですね。

無事に家を持ち上げる事ができました。

この後は、基礎工事と柱の足元の損傷があるところは新しい柱に継ぎます。

これらもまた、職人技です。楽しみですね。

建具屋さんの鉋(かんな)2025年05月28日

上の写真を見て、「これは何か分かりますか?」と聞かれれば、多くの人は「鉋(かんな)」と言うでしょう。

そして、「誰が使う道具ですか?」と聞かれれば、「大工さん」と多くの人は答えるでしょう。

正解です。

ただ、鉋を使うのは大工さんだけではありません。他の職人さんも使う道具なのです。

今日は建具屋さんが使うちょっと変わった鉋を紹介します。

この鉋が変わっている所は削る刃が、鉋の細い面に付いている事です。

みなさんがイメージする鉋は最初に観ていただいた写真のように、広い面に削る刃が付いています。

もちろん、建具屋さんも広い面に刃が付いている鉋も使いますが、写真のように細い面に刃が付いている鉋も使っているんです。

この鉋であれば、角の端っこまで鉋で仕上げる事ができます。

実は建具って、繊細な建築のアイテムなんです。

だから、細くて隅までキッチリ仕上げる必要があるんですね。

大工さんの鉋と建具屋さんの鉋が違うように、他の職人さんの道具もその職業に求められる技術を可能にするためにいろいろな形をした道具があります。

それらを見るといろいろな工夫や知恵があって面白いですね。