06建築おもしろ話

文化財の建築材料はどこから調達するのか。2023年08月29日

もうすぐ夏休みも終わりですね。

今年の夏休みに家族と河口湖に行ってきました。

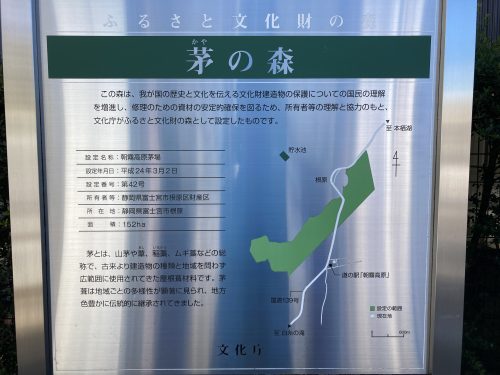

その道中に寄った朝霧高原道の駅の駐車場に、このような看板がありました。

『茅の森』

日本の古民家の屋根と言えば、茅葺き屋根ですよね。

今は使われなくなっていますが、

文化財として残っている建物の葺き替えする時、茅はどこから調達するのかな?

と以前から少し気になっていたのですが、

この看板を見て、解決しました。

もちろん、ここだけでなく全国各地でこのように文化財建造物の保存修理のための

資材の安定的確保として敷地を設定して育てているんですね。

住居の原点はこれなんだね。2021年05月31日

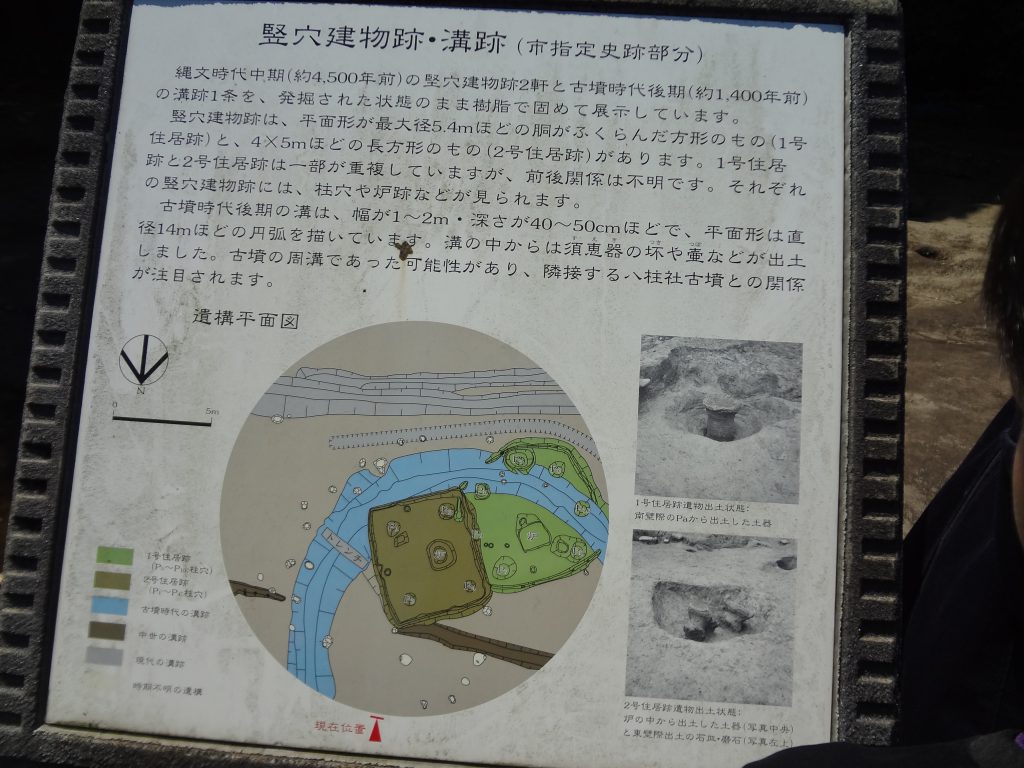

私の住んでいる豊田市には、曽根遺跡があります。

その遺跡は縄文時代~鎌倉時代の遺跡が発見された場所です。

遺跡は豊田市指定史跡となっており、公園になっております。

本日は、その公園に行ってきました。

建築設計にかかわっているため、どうしても気になるのは

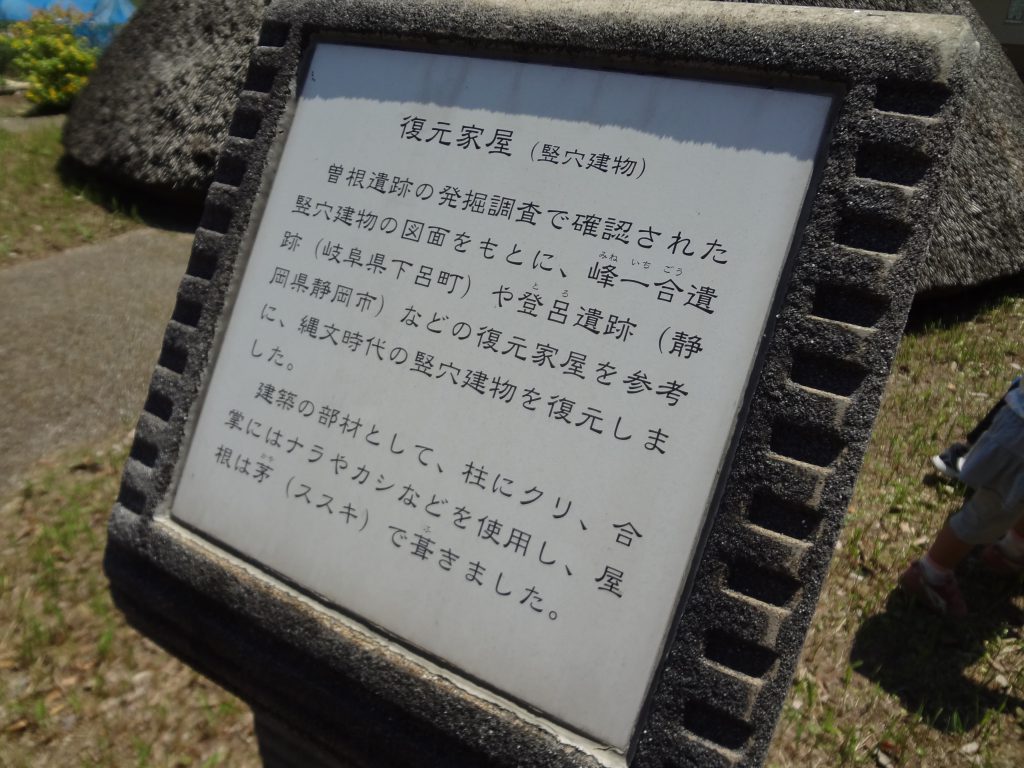

史跡よりも竪穴式住居!!

見た感じは昔の民家の茅葺き屋根が地面にそのまま置いてある感じ。

実際に中を見ても茅葺き屋根の内部と近い造りになっています。

実際に説明文にも、木材の組み方を『合掌』と表記したり、

茅で葺いている事も書いてありました。

ここの竪穴式住居は静岡市・登呂遺跡や

岐阜県下呂町の峰一合遺跡の復元家屋を参考にしています。

これを見ると日本の屋根の変遷の中で、

様々な材料が登場してきますが、茅葺き屋根は

とても長い長い歴史があるのを感じました。

とても立派な茅葺き屋根の門がありました。2018年12月23日

先日豊田市足助地区を車で走っていたら、

何と立派な茅葺き屋根の門を偶然、見つけました。

茅葺き屋根自体を見掛けることも少なく、

また最近では門も簡単なものになってきている中で、

とても貴重な存在です。

-500x375.jpg)

日本建築において、門の役割は幾つかあります。

ここでは、住まいの門なのでその観点で書こうと思います。

門の最も素朴な役割は、人を通すか否かの制御です。

住まいの門は、『通す門』の意味合いが強くなります。

この通す門は、囲むことで確保された領域に

人が出入りするために設ける開口部、

またはその位置に設けられる建築工作物が

門ということになります。

住まいの門となると、外から戻ってきた人たちは

門を入る時に我が家に帰ってきた事を実感する。

また、客人を温かく迎え入れるための門にもなります。

そこを訪れて入る客人に、門を潜るということは

その領域の慣わしに従うという暗黙の了解を暗示する

心理的な意味合いも持つそうです。

門には色々な意味合いがあるんですね。

また別の機会に他の門の事も書こうと思います。

参考文献:和風建築シリーズ2 数寄の意匠 門

発行所:建築資料研究社