06建築おもしろ話

これが竹木舞下地です。2025年10月29日

-500x375.jpg)

昔の日本建築の壁は土壁だったことを知っている人はいると思います。

では、その土壁はどうして崩れずに壁として自立していたかと言うと、

上の写真のように割った竹を編んで土壁の骨組みとしていました。

これを「竹木舞下地」と呼びます。

この竹木舞の中に約450~600mm 間隔で丸竹を柱や梁に小穴突き止めてズレないようにします。

柱にあらかじめ小穴を彫っておき、下の写真のように丸竹の間渡し竹を突き留めます。

もちろん、それだけではなく、前々回に紹介した貫にも割り竹を留めます。

この竹木舞下地に土を塗り付けることで、土が壁として自立します。

次回は荒壁を紹介しますね。

お楽しみに!!

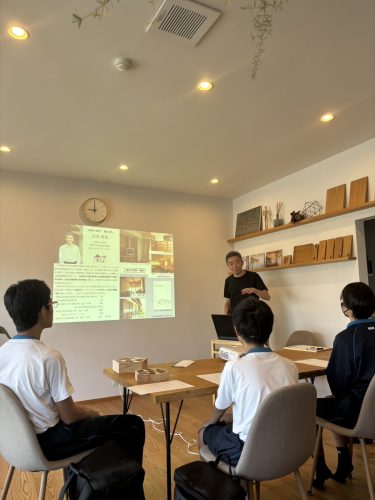

職業体験で中学生に話をしました。2025年10月08日

先週の話になりますが、株式会社木楽屋さんのところへ地元の中学生が職業体験に来ました。

中学生に建築の事を知ってもらいたいという事で、

建物を造る工務店さんの体験だけではなく、僕が建築の設計の話しました。

僕も中学生の時にホームセンターで職業体験をしました。

その時は「将来、こんな仕事をやりたい!」という想いは持っていませんでした。

そういう意味では、中学生のみんなは漠然とかもしれないけれども、

建築に興味があって職業体験に参加しているので、いろいろ知る事ができて良かったと思います。

もちろん、この先他の夢に出会って、建築と関係ない職業へ着くかもしれない。

それでも、建築のことを知ってもらえたことは良かったと思います。

そして、今回の体験がきっかけで建築への夢が膨らんだとするととても嬉しいですね。