06建築おもしろ話

貫って何?2025年09月28日

こちらの現場は、柱の補強・取替えが終わり、『貫(ぬき)』を通し終わりました。

さて、『貫(ぬき)』とは何かご存知ですか?

貫は下の写真の矢印が付いている柱の真ん中を貫通して柱と柱をつないでいる材の事です。

貫は、柱を貫通して柱同士をつなぎ、軸組に粘り強さを持たせる役割と下地の役割を持った横材の事です。

この貫を使った工法は、鎌倉時代に禅宗の寺院建築に用いられたのが最初と言われています。

現代では筋交いや構造用合板など構造耐力となる材料がありますが、その前はこの貫を使って構造を強くしていたのですね。

こちらの現場は文化財に指定されているので、伝統工法を残しながら改修していきます。

伝統工法・金輪継ぎです。2025年09月18日

民家再生やリノベーションで、工事を進めていくと柱の足元が傷んでいることが良くあります。

そんな時、柱の足元をどうするか?と疑問に思う方もいると思います。

柱の足元が傷んでいる時は、柱そのものを取替える以外にも、伝統工法の加工をして、柱の痛んでいる所だけを取替える工法があります。

写真は伝統工法・金輪継ぎで柱の足元を新しい材に取替えました。

この金輪継ぎを分解してみるとどうなっているかと言うと、、、、、、、、

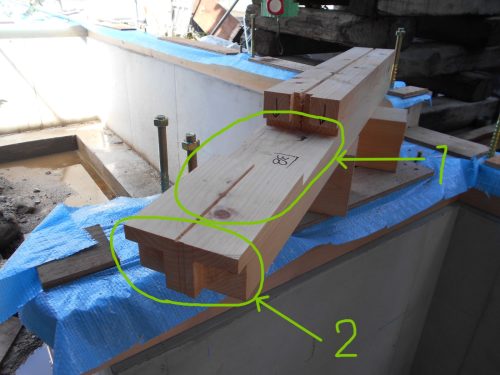

金輪継ぎは、双方とも加工の形は上の写真のようになり、同じ形になっている。

内側の面(下写真1)を接合させて、スライドさせて先端の凸凹(下写真2)を嚙合わせる。

意外と思うかもしれませんが、実は最後にかみ合わせた凸凹が非常に重要なんです。

スライドさせて出来た隙間に込栓(下写真)を打ち込んで完成。

これらの伝統工法は、建物を永く使い続けるための先人の知恵が詰まった技ですね。