06建築おもしろ話

とよたまちさとミライ塾でプログラムを開催しました。2018年10月23日

先週末から始まった『とよたまちさとミライ塾2018』で

風とガレも豊田の魅力を発信するため、

「テーマは『屋根』。日本建築の屋根を徹底解明!」の

プログラムを開催しました。

昨年に初参加して、今年は2回目の参加です。

豊田市足助町には

国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている

街並みがあります。

その街並みを散策しながら、

日本建築の魅力を知ってもらう企画をしました。

昨年は、意外と気が付かない日本建築の

おもしろい所を探しながら散策する内容でした。

今年は、もう少し踏み込んで日本建築の『屋根』について

分かりやすく解説しました。

観光地でよく観る檜皮葺き(例:二条城唐門の屋根)や

杮葺き(例:桂離宮中書院)の中がどういう仕組みに

なっているか、瓦の種類や屋根のかたち、名称、など

写真を見てもらいながら解説しました。

解説した後は、実際に足助の街並みを見ながら、

日本建築の魅力を楽しんでもらいました。

参加者さんからの声

『気づきにくい点を説明してもらえて、

楽しく歩けました。』

『私は建築のことは全然わからないのですが、

わからないからこそ「なるほど」と

興味をもってお話を聞くことができました。

あと、吉谷さんが楽しそうに話されているのが

とても印象的で、本当に日本建築が好きなんだなぁと

お話に引き込まれていました。』 等

参加者さんから楽しかったと言ってもらえて良かったです。

また、機会がありましたら企画したいと思います。

健康住宅で本当に重要なのは断熱性能!!2018年10月11日

朝晩が涼しいというより、

肌寒い位になってきましたね。

これから季節が冬になるにつれて

気を付けなければいけないのが、

『ヒートショック』です。

その『ヒートショック』とは、

どんな事かを説明します。

温度差によってけつあつの急激な

変動によって、意識を失ったり

脳梗塞や心筋梗塞を発症したりすることです。

その事が、昨日の新聞に掲載されていました。

ヒートショックは特に冬場の浴室で

起こるのが大半のようです。

その理由として、

寒い脱衣室で裸になり、

冷えた浴室に入ると、

血管が収縮して血圧が上昇する。

その状態で風呂の湯につかると、

体が温まって血管が拡張する。

この様に血圧がお風呂に入るまでの

短い時間に血圧が下がったり、

上がったりの変化に身体(血管)が

対応できないようです。

高齢者の多くが住んでいる住宅は

だいぶ以前の建築物のため、

断熱性能が非常に低い。

そのため、暖房のある部屋とない部屋の

温度差が大きくなり、

ヒートショックが起こりやすくなります。

これから住宅を計画している方は、

断熱性能に気をつけてください。

今は、年齢的に身体が温度差に対応できるため、

気にならないと思いますが、

30年後40年後のことも

考えて計画することも忘れないでください。

イタリア・ヴェローナにある古城を改修した美術館2018年10月03日

先日『ねじぐみ』について書いたときに

イタリアの建築家・カルロスカルパの

作品に使われている建具も紹介しました。

そのカルロスカルパの改修作品を

学生時代に見に行ってきましたので、

その時の写真と共に紹介します。

この作品は、イタリア・ヴェローナにあります。

改修前の建物は14世紀に

カングランデ2世によってつくられた古城を

カルロスカルパが美術館に改修したのです。

この改修でカルロスカルパは

古いものと新しいものを併置しています。

見ていて新旧の対比が

とても面白く感じる空間になっていました。

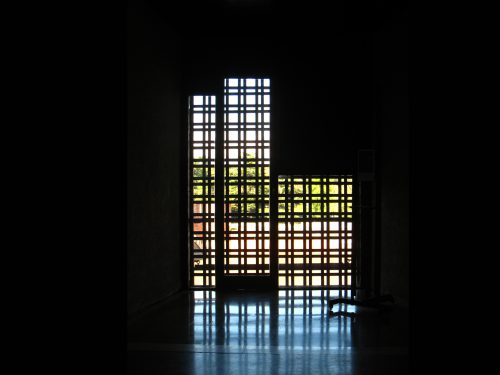

また、昔の開口部と現代の開口部は

当然技術が発達して作りそのものが

変わってきている部分をどの様に

改修しているのか気になって、

その部分を見てみると

-500x375.jpg)

-500x375.jpg)

14世紀にはまだガラスという素材がなかったと思います。

現代では開口部にガラスは必須ですよね。

そのガラスを建物の内側に取り付けて、

外観は昔のままに見える工夫が感じられました。

『昔からのイメージを崩さずに、

現代の技術を取り込み用途に合わせて活用する。』

これが改修の大きな魅力ですよね。

そうそう、改修の時に前々回のブログ紹介した

ねじぐみ格子の建具を取り入れています。

開口部の内側に入れています。

こうして見るととても、素敵ですよね。

カルロスカルパは、伝統的日本建築にも

高い関心があったそうですよ。

この格子も伝統的日本建築の影響かも…。