06建築おもしろ話

つくラッセルのコーキングスペース!2018年06月30日

先日豊田市の旭地区にあるつくラッセルで

開催されているスモールビジネス研究会に参加してきました。

このつくラッセルは廃校になった小学校をリノベーションして、

コワーキングやレンタルオフィス等として再活用しています。

最近全国的にもサテライトオフィスとして、地方に拠点を置く動きがみられ、

サテライトオフィスの誘致を積極的に行っている自治体もあります。

その成功例として有名なのが徳島県の神山町です。

では、このつくラッセルでの仕事環境はどうかなと思ってみて見ると…。

仕事をしてちょっと一息つくと緑の豊かな環境が気分をスッキリさせてくれそう。

また、カフェが併設されているのでコーヒーを飲んで気分転換もできる。

元校庭にはマレットゴルフ場があり、1コースだけやってまた仕事に戻るのも良さそう。

つくラッセルのコワーキングスペースは1日ドロップイン利用(500円/日)が

出来るシステムがあるので、一度利用してみようと考えています。

実際に使う側の立場になるといろんな考えがでてくるかも…。

いま、民家の空き家を住宅として再生するだけでなく、

事業として再生するための参考になるサイトを作成中です。

サイトが完成しましたら報告しますので、そのサイトもぜひご覧ください。

マンションの水廻りリフォーム開始!2018年06月18日

リノベーションしている事業者様に聞いてきました。2018年05月30日

これから事業者向けにも、

リノベーションを発信していく予定です。

その発信材料のために、取材をしてきました。

場所は常滑市にある『やきもの散歩道』。

実際にリノベーションをして飲食店は雑貨屋さんなどを

運営している方にいろいろとお話を聞いてきました。

そして、そしてたまたまテレビを見ていたら、

埼玉県にある本庄町にある藏をリノベーションして

美容院を経営している方が放送されていたので、

早速連絡をして、いろいろと教えていただきました。

リノベーションをするメリットとデメリットや

苦労したこと等々。

特に苦労したことなどは、

実際に体験した方でないと

分からないことがほとんどなので、

とても参考になりました。

ご協力いただきました事業者様

本当にありがとうございました。

パネル展示しています。2018年05月08日

只今豊田信用金庫さんの本店で

風とガレの活動パネルを展示させていただいています。

風とガレの活動と言えば、民家再生・リノベーションです。

スクラップ&ビルドではなく、今ある建物を新しく価値あるものに

変えて活用していくことです。

特に最近では空き家の問題が出てきています。

何も住宅だったものを再び住宅にする必要はありません。

その空き家を再生・リノベーションして

民泊であったり事務所や店舗として活用することもできます。

いろいろな活用が出来ます。

展示スペースには、再生・リノベーションのメリットを

『リノベーションをススメル 5つの理由』のタイトルで

小冊子を置いています。お持ち帰り自由なので、

興味のある方は手に取って読んでみてください。

必見!!これぞ職人技!!漆喰彫刻。2018年05月02日

以前より「足助の山間部に凄い職人技の鏝絵がある。」

と聞いていました。ただ、詳しい場所がハッキリしていなかったので

見に行きたくても行けないままでした。

しかし、先日稲武方面へ行く用事があったので国道153号線を

車で走っていたら偶然にも恐らく噂に聞いていただろう鏝絵を見つけました。

正直これを見たときは細部まで行き届いた職人技に言葉がありませんでした。

本当に鏝絵なのか?と疑いもするほどでした。

ここまで、素晴らしい鏝絵はそうそうお目にかかれないですが、

その他にも色々なところで鏝絵を見ることはできますよ。

よく見掛けるものとしては、土蔵の妻壁に家紋を鏝絵で入れています。

家紋でなくても例えばこんな鏝絵も…。

他にもこんな可愛い鏝絵もあります。

窓の右側に魚の鏝絵があるのが分かりますか。

日本建築ではこんな風にちょっとした遊び心を

ときどき見かけることができますよ。

建物現況調査を活性化狙う!!2018年04月26日

今週月曜日の読売新聞に

『建物現況調査』について記事がありました。

今年の4月から宅地建物取引業法が改正されて、

中古住宅の取引に伴い専門家が建物の劣化状況などを調べる

『建物現況調査(ホームインスペクション)』を

実施するかどうかを売り主、買い主に確認することが

義務付けられました。

この法改正の狙いは、恐らく中古住宅の流通を

活性させたいということだと思います。

専門家が劣化状況を調べることで

買い手に安心感を持ってもらえることや

購入後のトラブルが減ることなどが期待されています。

確かに高い買い物だけに、どんな建物か分かると安心しますよね。

早速先日私も『既存住宅現況調査技術者』の資格を

持っているので、調査をしてきました!

私が現況調査している時も購入予定の方は、

検討している住宅がどの様な状況なのか自分達でも

いろいろ現況を見ていました。

きっと報告書を見て、安心して頂けたと思います。

施工ミスを見逃さない!現場監理も重要な仕事!!2018年04月20日

設計事務所の仕事は、建築物を設計するだけではありません。

設計が終わった後は、現場に足を運んで

工事が問題なく順調に進んでいるか、

正しい施工が出来ているか、等の

現場の監理も重要な仕事の一つなのです。

例えば、どんなことがあるかというと下の写真です。

-500x375.jpg)

奥の方になりますが、矢印の指している部分を

よく見ると壁の一番奥がそのままになっています。

手前はプラスターボードが貼ってあるのに…。

『ちょっとだけだから、問題ないでしょう。』と思うかもしれません。

しかし、この建物は屋外側に使う材料の仕様と

屋内側に使う材料の仕様の組合せで防火性能を確保しています。

その為、貼っていない部分は防火性能が足りていない!ということになります。

他にもよく見かける事例は、この写真です。

釘がめり込んでいます。

これは、構造用合板を取付けた写真です。

耐震性能を確保するために構造用合板を壁に

取付けて耐力壁としているのです。

しかし、構造用合板が耐力壁として認められているのは

釘がメリ込んでいない状態のときです。

今は技術が進み、空気の圧力を使って釘を電動釘打ち込みます。

その空気の圧力の設定が高いと

上の写真の様にメリ込んでしまいます。

ですので、空気の圧力の設定を弱めにして、

メリ込まない様にしなければなりません。

これらの事を現場で作業している人は

知らないということが多いです。

知らないまま工事が進んでいくと

せっかくお客様をはじめ多くの人が

一生懸命つくった建物も

性能が不足した状態になってしまいます。

そうならないためにも、

現場の監理をすることも設計事務所の仕事です。

豊田市とみよし市のラジオ ラヴィート(78.6MHz)に出演!!2018年03月26日

本日より1週間にわたって、地元のラジオ局

『ラジオ・ラヴィート78.6MHz』

プレミアインタビュー LOVE LINK に出演しています。

《 出演時間 》

3/26(月)~29(木)9:00~9:05

3/30(金)10:00~11:00(総集編)

4/ 1(日)8:00~9:00再放送(総集編)

放送される内容は、一級建築士の仕事の内容、

私が建築家を目指すことになった動機、

民家再生・リノベーションをやろうと思ったきっかけ、

活動をする上でのエピソードについて等

一級建築士事務所 風とガレ のいろいろなことを

聴くことができます。

ぜひ聴いてくださ~い。

外構の設計・施工も承っています。2018年03月20日

暖かい日も増えてきて、過ごしやすい季節になってきましたね。

庭の花や樹も芽吹いてきたり、花が咲き始めてきました。

ジンチョウゲの香りも魅力的です。

建築の仕事をするようになって季節の植物を

多く知るようになりました。

それは建築を設計する時に外部と内部の関係性を

強く意識するようになったからです。

日本建築をみても、魅力ある建築物は

自然を内部に上手く取り込んでいます。

日本の文化には、自然を愛でる楽しみがありますからね。

風とガレが設計する時には、

外部の自然と内部で過ごす人たちの繋がり

も意識して設計します。

その為、外構の設計も承っています。

昨日、外構工事の移植をしました。

3月中旬から4月中旬頃は移植に適した時期です。

必ずしもこの時期でないとダメということはありません。

10月から11月頃でも大丈夫です。

それでも、梅雨明けてから猛暑となる時期や

寒くて土が凍結するような時期に根を傷めるのは

避けるべきですね。

もうしばらくすれば桜の咲く季節ですね。

桜を愛でると気分もウキウキして、

新しいことの始まりが楽しみになりますよね。

設計事務所に依頼しても実は「総費用は高くない!」2018年03月15日

実は何となく気になっていたのですが、

多くの人は設計事務所に設計を依頼すると

高くなると思っているのではないでしょうか。

先日ある方とお話をしている時に

設計事務所に依頼すると良いことは何?という

話題になって幾つか良いことを伝えたのですが、

その中で、工務店やハウスメーカーに依頼するのと

合計金額はほぼ同じになる事に驚いていました。

『設計費』という項目だけを比べると

設計事務所の金額が高くなりますが、

工務店は自社のお客様の工事金額と

設計事務所のお客様の工事金額は違います。

なぜかというと、自社のお客様の工事金額には

宣伝広告などの営業経費が含まれているからです。

しかし、設計事務所のお客様は営業経費をかけていない

物件になるので営業経費が含まれないことがあります。

また、設計事務所に依頼すると

工事金額を数社から見積りを取るので、

その中から適正な金額を選べます。

その結果、工務店自社のお客様の

工事金額よりお値打ちになります。

風とガレの費用は工事請負金額に対しての割合です。

風とガレで設定している割合であれば、

工事金額と設計事務所の費用を合計すると

ほとんど同じになります。

その他の良いこともまたブログで

お伝えしていきますので、楽しみにしていてください。

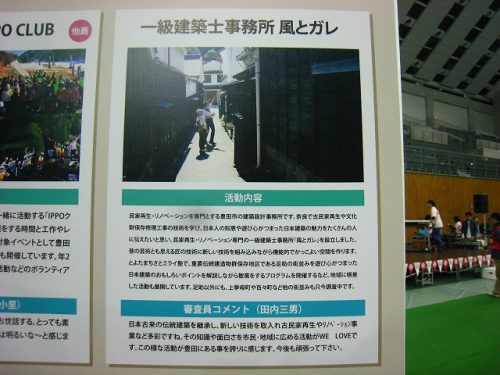

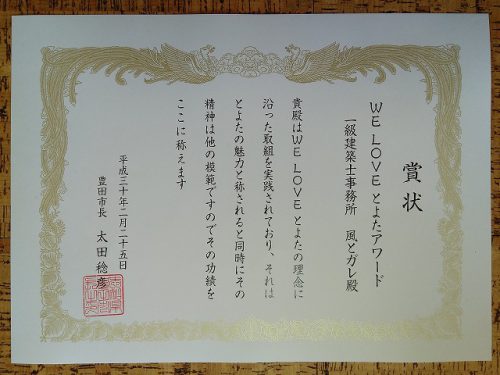

WE LOVE とよたアワード 受賞!2018年03月12日

報告が遅くなってしまったのですが、

先日スカイホール豊田で開催されました

『WE LOVE とよたフェスタ』に出展しました。

その時にエントリーした『WE LOVE とよたアワード』で

なっ、何と!表彰されました。

一級建築士事務所『風とガレ』は日本建築の魅力を

みんなに伝えていきたいと言う想いで

民家再生・リノベーション専門の設計事務所として

昨年秋に開設しました。

その取組みの中で、日本建築の魅力やおもしろポイントを

解説した活動が評価されたのだと思います。

これからも生まれ育った豊田市を中心に

日本建築の魅力を多くの人に伝えられるように頑張ります。

切妻屋根 ~本棟造り~2018年03月05日

先日、『屋根のかたち【切妻屋根】』のブログの時に

本棟造りの写真だけ掲載できませんでした。

遅くなりましたが、本棟造りの写真を撮る事が

出来ましたので掲載します。

重要文化財の民家を訪れると文化財になるだけのことあって

建物の規模も大きくなりますし、貫禄も違ってきます。

しかし、それだと日常の物から離れてしまう気がしました。

そんな中、信州地方に出掛けた時に一般の住宅で、

本棟造りを見かけました。

最近となっては、見掛けることもなくなっていると思っていたのですが、

こうして日常風景の中に見かけると出掛けるのが楽しくなりますよね。

日本建築のおもしろ話やまじめ話を書いていきますので、

普段の景色や旅行先での景色を少し気にして見てください。

きっと何か見つけることができると思いますよ。

上の写真では、少し横からになってしまっているので、

裏側の写真になってしまいますが、もう少し本棟造りが

見える写真を掲載します。