06建築おもしろ話

改修工事が終わりました。2024年07月22日

GW前から始まっていた改修工事が先日無事に終わりました。

ここは和室8畳、和室10畳の部屋を洋室18畳にしてしまうという工事でした。

お子様が3人居て、まだ小さい頃は8畳と10畳の間の襖を外して、

3人が走り回って遊んだりしていました。

10畳から8畳を見る。

10畳から8畳を見る。

改修前は襖を取り外して使っていた。

改修前は襖を取り外して使っていた。

今が一番上の子が中学校3年生になって、それぞれの部屋が必要になってきました。

部屋で区切ることもできるのですが、年が経てば巣立っていき、それぞれの部屋が空き部屋になってしまうだろう。と言う事で、

洋室18畳の一間にして、それぞれを本棚で区切ることにしました。

本棚で1室をゆる~く3つの空間に間地切っている

本棚で1室をゆる~く3つの空間に間地切っている

本棚がなくなると再び1室にもどる。

本棚がなくなると再び1室にもどる。

そして、将来はまた本棚をどければ広い部屋になります。

建物の用途は時代と共に少しずつ変化していきます。

その変化に対応できるようにゆる~く作ることも長く暮らしてもらう秘訣です。

『リフォームとリノベーションの違いは何?』を解説してます。2024年06月28日

『リフォーム』という言葉は私が小さい頃から使われていた言葉だったと記憶しています。

そして、『リノベーション』という言葉は数年前からよく聞くようになった言葉だと思います。

では、『リフォーム』と『リノベーション』は何が違うのでしょうか?

両方とも既存の建物を改修する工事の時に使われますが、改修する工事の内容が変わってきます。

その違いを、YouTube で解説をしました。

気になる方は、ご覧ください。

揚げ屋をしています。2024年06月17日

今日のブログは、豊田市足助地区の重要伝統的建造物群保存地区にある天王社さんの進捗を報告します。

みなさん、『揚家(あげや)』という言葉を聞いたことがありますか?

字を見ると何となく想像できるかもしれません。

そうです!家を持ち上げるのです。

天王社さんの今回の修繕工事の目的の一つに、『土台を取替える』工事があります。

土台を取替えるためには、部材を全部バラバラに解体してやり直す方法もありますが、

今回の様に建物全体をジャッキアップして、枕木の上に乗せるのです。

井桁に組んだ枕木に乗せて揚家をした状態

井桁に組んだ枕木に乗せて揚家をした状態

こうすれば、梁や桁はそのままで土台だけを取替えることができます。

もちろん、揚家するために瓦を降ろしたり、床組を解体はしましたが、

建物全部をバラバラにして、組み直すよりも時間も手間も短縮できます。

では、これはどうやって揚げたのか?と疑問が出てきますよね。

今回は柱の足元に鉄骨を縛り付けて、その鉄骨を油圧ジャッキでジャッキアップしたのです。

この時、柱と鉄骨を縛り付けるワイヤーロープの結び方が揚家工事の中で一番重要なんです。

このワイヤーロープの結び方を見ると鉄骨が上がってもお社がズリ落ちてしまうのではないか?と思ってしまいますよね。

実はこの結び方に職人技があるのです!

ズリ落ちようとすればするほど、ワイヤーロープが締め付ける仕組みになっているのです。

なので、柱を傷めないように柱の周りには養生する板を当てがっています。

その養生板には、ワイヤーロープが痛々しいくらいめり込んで締め付けているのです。

その為、少しズリ落ちてからは一切動かなくなります。

揚家している間に縁石の沈下防止と防湿を兼ねて基礎コンクリートを打設します。

コンクリート工事をしている間に土台の加工をして、土台の取替え工事へと進んでいきます。

それでは、また次回のブログを楽しみにしてください。

天王社さんの着工前確認がありました。2024年05月18日

先日、豊田市足助地区の重要伝統的建造物群保存地区にある天王社さんの

修繕工事に当たって、文化財課さんとの着工前確認がありました。

解体前に今回の工事で、取替える部材と既存のまま再用する部材の確認をします。

取替える部材が多すぎると建替えてしまったように見えてしまいますし、

既存のまま再用する部材が多すぎると修繕工事の意味がなくなってしまいます。

その文化財として保存しつつ、今後も地域のお社として残していく為に、

とても大切な打合せなのです。

この打合せが終わると、いよいよ着工です。

現在の姿から大きく形が変わる訳ではありませんが、

修繕工事で年末には綺麗になるのが楽しみです。

着工前正面より

着工前正面より

着工前・北西角より

着工前・北西角より

明治四年に上棟

明治四年に上棟

改修工事が始まりました。2024年05月08日

みなさん、ゴールデンウイークはいかがだったでしょうか?

ゴールデンウイークの後半は、天気が良くお出掛け日和でしたね。

実はゴールデンウイーク前から、改修工事が始まりました。

・和室8畳と和室10畳を1つの部屋に改修

・18畳になる部屋の断熱改修

・6畳の和室を断熱改修及び改修

この3点の改修工事です。

着工前の和室8畳と和室10畳

着工前の和室8畳と和室10畳

着工前の和室6畳

着工前の和室6畳

各部屋を解体してみると丸太梁が出てきました。

現場の住宅は昭和58年の建物です。

古民家のように煙に燻された大きな梁ではありませんが、スマートな丸太梁です。

天井を解体すると丸太梁がありました。

天井を解体すると丸太梁がありました。

和室6畳の天井裏にも丸太梁がありました。

和室6畳の天井裏にも丸太梁がありました。

解体が終わったら、構造補強をしていきます。

それぞれの部屋がどのように改修されるか楽しみにしていてくださいね。

YouTubeを更新しました。2024年04月25日

みなさんお待たせしました!

風とガレの YouTube 『民家再生・リノベーションをおススメする4つ目の理由』を本日アップしました。

今回は『使用する用途を変更しても大丈夫』です。

令和元年の建築基準法改正で、民家だった建物をリノベーションして施設建築にし易くなりました。

しかし、注意しなければいけない事があます。

いわゆる落とし穴ですよね。

その注意しなければいけない点について解説しています。

これについては、元々の用途が施設だった建築をリノベーションするときも

同様の落とし穴になる場合があります。

これから、リノベーションしてビジネスをしようとお考えの方は、是非ご覧ください。

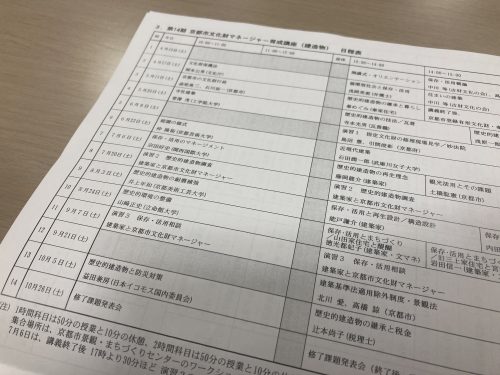

京都市文化財マネージャー育成講座が始まりました。2024年04月16日

今年は、『京都市文化財マネージャー育成講座(建造物)』を受講します。

多数応募の中から、受講生になれました。ラッキーです。

僕は、奈良の設計事務所で古民家再生や文化財の設計監理の経験を積みました。

なので、実務的な事はその時の経験や学んだことを活かして仕事をしています。

今回は、学術的な事や行政との関わりなどをこの講座で学べたらと思っています。

京都市文化財マネージャーの資格は講座を受講すると取得できるのですが、

その講座のスケジュールが、結構ハードなんです。

隔週土曜日(月2回)に講義があり、7ヶ月(全14回、66時間)続きます。

そして、最後の講義はグループで修了課題の発表があります。

これは、講義以外の時間で6人1グループで物件を1つピックアップして、

みんなで調べたことを発表します。

大変そうだけど、楽しい要素も盛り沢山ありそうです。

今年は、京都の建物のブログも書けると良いなと思っています。

楽しみにしていてください。

新芽が出てきました。2024年04月08日

今年2月中旬にヤマモミジの苗木を購入して庭に植えました。

そのヤマモミジの新芽が開いてきました!!

ヤマモミジの新芽

ヤマモミジの新芽

無事に庭に根付いたことが分かって一安心です。

今年は、新緑や紅葉が楽しみです。

ヤマモミジ以外の植栽も新芽が開いてきました。

ハナミズキの新芽

ハナミズキの新芽

ハナミズキは6月に白い花が咲きます。

ムクゲの新芽

ムクゲの新芽

ムクゲもはハナミズキの花が終わった頃に薄紫色の花が咲きます。

季節が変わるとそれぞれの植栽を楽しむことができる庭になっています。

日本の気候は四季が楽しめるので、生活の中に取り入れられると家での暮らしがより楽しくなります。

花が咲いたら、またブログで報告しますね。

楽しみにしていてください。

『風とガレ』の名前の由来を YouTube にしました。2024年04月01日

タイトルにありますように、今度の YouTube は屋号『風とガレ』の由来について話をしました。

屋号『風とガレ』の由来については開業して3回目のブログでも書いたのですが、

最近は、YouTube を見る人も多いようなので、YouTube にしてみた!ということです。

屋号『風とガレ』については、よく質問されます。

特に『ガレ』って何ですか?と。

カタカナで書いているので、外国語だと思われてしまうのですが、外国語ではありません。

『ガレ』が何なのか?についても YouTube で話していますので、ぜひご覧ください。

ル・トロネ修道院2024年03月28日

ル・トロネ修道院は、南フランス・プロヴァンス地方の山奥にひっそりとたたずむ修道院です。

僕がル・トロネ修道院に行ったのは、もう16年前になります。

調べてみると、交通機関を使っていくのは相当厳しいほど不便な場所だったので、

事前に国際運転免許証を取得して、レンタカーで行きました。

ル・トロネ修道院は、装飾がほとんどなくシンプルに床と壁と天井のバランスと光の取り入れ方を工夫して、

神秘的で不思議な空間になっている教会堂や回廊が印象的でした。

写真を見ても、純粋に床と壁と天井と光の取り入れ方だけの空間です。

この空間を体験すると少し落ち着いてゆっくりしたい時は、

窓を必要以上に設けて明るくするのではなく、光を抑えた空間にすることも大切だなと思いました。

ル・トロネ修道院は、プロヴァンスの三姉妹と言われるプロヴァンスにあるシトー会修道院の一つです。

他の2つの修道院もまた紹介しますね。

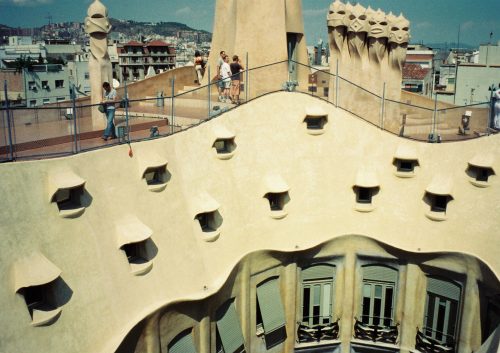

ガウディとサグラダ・ファミリア展に行ってきました。2024年03月19日

今月初めに名古屋市美術館で開催されていた『ガウディとサグラダ・ファミリア展』に行ってきました。

今回の展示はタイトルに『サグラダ・ファミリア』とありますが、他の作品の展示・解説もありました。

例えば、カサ・ミラです。

カサ・ミラの外観 (2000年夏 撮影)

カサ・ミラの外観 (2000年夏 撮影)

カサ・ミラの中庭側の外観 (2000年夏 撮影)

カサ・ミラの中庭側の外観 (2000年夏 撮影)

カサ・ミラの外観は無数の洞窟で形成された断崖造形を想起させているのだとか。

ガウディ先生のトレードマークともいえるパラポラ(放物線)アーチのことや樹木式構造の解説は学生の時にも聞いて知っていました。

あれから実務をするようになって、改めて学ぶとフランク・ロイド・ライト展の時もそうですが、

当時と違った視点で建築物を感じることができました。

僕がバルセロナに行って、サグラダ・ファミリアを観てから23年が経ちました。

あれから工事もだいぶ進んだみたいです。

時間を作って実物を観に行こうと思いました。

『リノベーションをおススメする3つ目の理由』2024年03月05日

お待たせしました~、『リノベーションをおススメする3つ目の理由』をYouTube にアップしました。

『リノベーションをおススメする3つ目の理由』は、【現代技術を取り入れることができる!】です。

みなさん、リノベーションだと現代の最新技術を導入することは無理だと思っていませんか?

実は、リノベーションする時に現代の最新技術を導入することは難しいことではありません。

顔認証施錠システムを導入している実例紹介もあります。

その他にもいろいろな現代技術が導入されている実例を紹介しながら説明していますので、ぜひご覧ください。