06建築おもしろ話

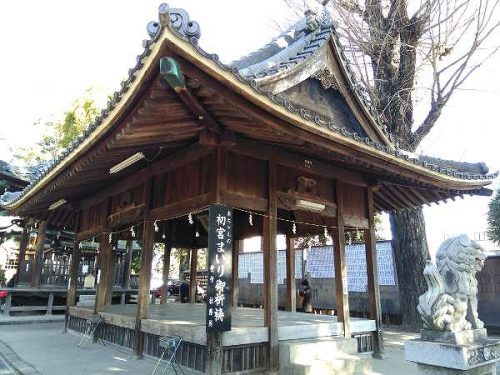

屋根のかたち【切妻屋根】2018年02月09日

日本建築を見ていると意匠に

大きく関わってくる要素の一つとして、

屋根があります。

屋根にも色々な形があるので、

その屋根の形を紹介します。

今日紹介するのは、現代の家でも

一般的に目にする形の『切妻屋根』です。

切妻屋根は、厚紙を二つ折りにして、

二方向に雨が流れ落ちる様にした屋根のことを言います。

屋根の形の中で最も単純な形です。

切妻屋根の、雨の流れ落ちる屋根面を『平』と呼び、

側面の三角形に見える面を『妻』と呼びます。

同じ切妻屋根でも地方の特徴もあります。

全国的にも有名な飛騨地方の『合掌造り』も

切妻屋根ですね。

また、下の写真の様に屋根のてっぺん(棟部分)を瓦、

裾を板金葺き(昔は茅葺きとしていた)として

勾配を変えた切妻屋根です。

この形の切妻屋根は、大和・河内地方の『台棟造り』と

呼ばれる切妻屋根です。

その他にも、信州地方の『本棟造り』なども有名です。

(写真がなくてすみません。)

また、こんな小さなところでも…。

地方によっていろいろな形の屋根を見る事が出来るので、

旅行に行ったときなどは、気にしてみてみるとおもしろいですよ。

(参考文献:滅びゆく民家 屋根・外観)

塗り家造りとむしこ窓!2018年02月03日

日本建築の外観は柱が見えていて、

その間に壁がある(真壁)スタイルを

思い浮かべる人がほとんどだと思います。

しかし、柱の外側に壁を塗って、

柱を壁で覆ってしまう(大壁)スタイルも

よく見てみると見掛けます(塗り家造り)。

これは民家が密集するようになり、

防火を目的として延焼しやすい軒裏の

板や垂木まで全てを塗り込んだそうです。

中二階風の部分の窓には、

土塗り格子をはめ込んであります。

この窓を『むしこ窓』といいます。

その中二階風の建て方でその屋根裏を

『厨子二階』とか『小二階』などと呼んでいますが、

この屋根裏二階の通気孔として開けられたのが

むしこ窓の発生だろうと言われています

むしこ窓も写真の様に丸窓に横貫にした意匠匠のものや

玉をかたどった意のものもあります。

関西の方では、下の写真の様な

火灯窓風の輪郭の意匠も多くみられるようです。

その他にもいろいろな意匠のものが見られます。

何気なく通り過ぎてしまう街並みも

よく見るといろいろと個性があって

おもしろいですよね。

(参考文献:滅びゆく民家 屋根・外観)

「なまこ壁」って何のため?2018年01月29日

前回は、土蔵がいつ頃から

建てられる様になったのか

について書きました。

今日は、土蔵によく見かける

『なまこ壁』について書きます。

まず、『なまこ壁」』とは何?

と言う方もいると思います。

上記写真の漆喰(土蔵の白い部分)下の

黒い部分が『なまこ壁』です。

この部分は、特に風雨が吹き付ける部分なので、

写真の様に瓦を壁に張り巡らして、

補強しているのです。

この様な造りは、全国的に見られるますが、

岡山県倉敷市などは

美しいなまこ壁の町としても知られています。

なぜ『なまこ壁』という名前が付いたかというと

瓦と瓦の隙間(目地)を蒲鉾型に

盛り上げた漆喰の断面が海鼠(なまこ)型に

なっているところから名付けられたそうです。

この目地部分を漆喰で盛り上げる方法に

なったのは、目地部分から水が浸透して

瓦の裏に水が回って、剥離を早めるのを

防ぐためです。

『なまこ壁』には斜めに瓦を張った意匠が

多く見られますが、上記の写真の様に

竪目地を交互にした馬乗り目地のものもあります。

しかし、斜めに張った方が目地の水はけが

良くなると考えられたので、斜めに張る

『四半貼り』が一般的な形として広まったそうです。

(参考文献:滅びゆく民家 屋根・外観)

土蔵っていつからあるの?2018年01月18日

昔ながらの家々が建ち並ぶ街並みを

歩いていると土蔵をよく見かけます。

土蔵はその名の通り蔵ですから、

大切なものを保管しておく建物です。

米蔵、道具蔵などの様に保管するもので

蔵の名前が付いたりしていました。

日本建築で大切なものを保管する建物と

言われてパッと思い浮かべるのは、

この土蔵だと思います。

しかし、古くは校倉造りで有名な

正倉院も当時の宝物を保管する建物でした。

木造の倉庫からいつの間にか土壁の倉庫に

変わっていました。

外装塗篭仕上げの蔵が記録として残っているのは、

平安時代末期の公卿である藤原頼長の日記と

言われている『台記』に記載されている。

それには、自邸内に文倉を建てた。

その文倉の四壁はすべて板で作られ、

その上に直接石灰を塗ったことが記されているそうです。

これは、板壁に石灰を塗っただけのもので、

土蔵の様に厚壁にはなっていません。

しかし、外装塗篭の発想が土壁工法の土蔵に

発展したと考えられています。

頼長の文倉から約一世紀半後の

『春日権現験記絵巻』(鎌倉時代の絵巻物)の中に

後年の土蔵と同じものが描かれています。

この時代には、もう土蔵になっていたのですね。

(参考文献:物語 ものの建築史 日本壁のはなし)

矢作新報で紹介されました!!!2018年01月10日

豊田市・みよし市を中心に

様々なグループ・人・企業の活動、

地域の抱える問題まで多岐にわたって

発信している地域紙・矢作新報さんの

本日発刊紙に、風とガレが紹介されました。

風とガレは、民家再生を専門としている建築設計事務所です。

今回の記事を書いていいただくにあたり、

取材を受けて民家再生について話をしました。

そうしたらその時の記者さんが

「民家再生はイメージしていたより、

暮らしやすく出来るんですね。」と言われていました。

恐らく多くの方は、民家再生というと保存しないといけない!

と思われているのではないでしょうか。

実は、もっと柔軟なことなんです。

床暖房を入れても良いし、オール電化にしても良い。

暗ければ天窓を設け部屋の奥まで

明るくなるようにすれば良いのです。

今までも民家はその時代の暮らし方に合わせて、

形や仕様を変化させてきたのです。

ですから、今まで通り

現代の暮らし方に合わせて、保存していけば良いのです。

また別のケースでも、リノベーション・再生工事は有効です。

例えば、新築して30年が経過した住宅がある。

その住宅を、リノベーション・再生工事をして、

新しい暮らしをすることもできます。

中古住宅を購入してリノベーション・再生工事をする。

小さかった子供達が巣立って行って、

夫婦の終の棲み家にリノベーション・再生工事する。

いろいろなケースでリノベーション・再生工事があります。

相談は無料ですので、ちょっとでも興味がありましたら

ぜひご相談ください。お待ちしております。

日本建築の大きな特徴!2018年01月09日

明けましておめでとうございます。

今年も日本建築のこと、建築の性能のこと等々

いろいろと建築のおもしろ話、

まじめ話を綴っていこうと思います。

どうぞお楽しみにしていてください。

早速ですが、今日は日本建築の

基本的な構造について

お話をしようと思います。

建築の造りをみていくと、

架構式構造

組積式構造

一体式構造

上記の3通りに分けられます。

架構式構造は、柱や梁などの

細長い部材を組み立てて建築物の

躯体を骨格状に建てていく方法。

木造や鉄骨造がこれに分類されます。

壁がなくても建てることが出来る。

組積式構造は、ブロック(塊)状の

材料を積み上げて躯体を作る方法。

石造や煉瓦造がこれに分類されます。

一体式構造は、柱・梁や床など

建物全体を連続する一体の構造物と方法。

鉄筋コンクリート造がこれに分類されます。

これからすると日本建築は、

ほぼ架構式構造で建てられています。

ではなぜ、日本では架構式構造が

採用されて発展してきたのでしょうか。

まずは日本列島には、杉・桧といった

森林資源が豊富に存在し、

架構式構造にとって良質な材料となったこと。

そして、柱・梁で構成されるため

風通しの良い建築をつくるのに適していたこと。

日本の気候において高温多湿の夏季には、

現代みたいに機械的冷房がない時代では

通風がとても重要でした。

上記の理由だけではないと思いますが、

これらが大きな要因ではあったようです。

日本建築にはこの架構式構造の特徴を

上手に使って自然と暮らしを繋げています。

それはまた別の機会にお話しします。

(参考文献:物語 ものの建築史 日本壁のはなし)

OBさん宅を見学!!そのメリットは…。2017年12月27日

先日、現在新築を計画中のお施主様を

OBさん宅に案内いたしました。

まだまだ小さな『風とガレ』は、

ショールームや展示場を持っていないので、

過去に設計を担当させていただいたOBさんの

ご了解をいただいて、見学させていただいています。

この時は、OBさんから家づくりについての

アドバイスが頂けたり、メンテナンスの方法や

暮らし方などのお話を聞くことで

家づくり後の暮らし方について気になる点も

解消できて、お施主様にもご満足いただけました。

やはり、出来上がりがどの様になるかを

イメージ出来るだけでなく、

暮らし始めてからの事までイメージできたことが

家づくりを進めていく上で、安心できたのだと思います。

家づくりはこれからの暮らしに関わってくるので、

考えることが一杯ありますよね。

その一つ一つを解決することで、

お施主様の考える暮らしに近づいていきます。

『風とガレ』は、そんな家づくりを

一生懸命お手伝いします!

実は、ここにも阿吽が…!!2017年12月15日

皆さん、『阿吽』という言葉を聞いたことがあると思います。

阿吽は、サンスクリット語で仏教の呪文の一つだそうです。

『阿』は口を開いて最初に出す音

『吽』は口を閉じて最後に出す音

始まりと終わりを表すものとされてきました。

そこから、対となる物を表すものとしても使用されています。

この阿吽は、よく知られているところでは

仁王像、狛犬や沖縄のシーサーなどの1対で存在する像です。

実は鬼瓦でも、この『阿吽』が存在するですよ。

鬼瓦は屋根の棟の両端に据えられる瓦です。

これも1対になるから『阿吽』になっているのでしょうね。

鬼瓦は、写真の様に鬼の形をしているとは限らないのですよ。

例えば、商売繁盛・招福の願掛けで

恵比寿さん、福禄寿や大黒天の鬼瓦もあります。

昔の人は、家を建てる時も色々な思いを込めていたんですね。

普段の暮らしの中でも気にして見ていると

他にも面白い鬼瓦に出会うかもしてませんよ。

省エネルギー性能2017年11月28日

前回のブログでは、住宅の省エネルギー性能を

高めるために『断熱・気密』が重要なことを

お伝えしました。その『断熱・気密』を高く

すると健康にも良いことが分かったのです。

これは、週刊文春今年10月5日号にも

掲載されていました。その内容も参考にして

今回のブログを書きます。

まず、断熱性の低い住宅で暮らしていると

住宅内の温度差が大きく血圧が急激に

上下することになります。

これは、血管に大きな負担がかかり、

病気のリスクが高くなるのです。

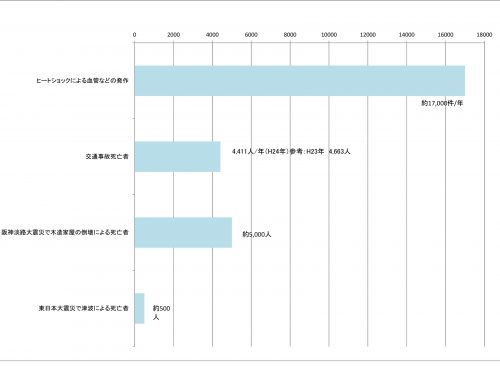

下記のグラフを見ても分かるように

温熱環境による事故発生件数は、

ダントツに多いのです。

このグラフは3~4年前の数字になります。

交通事故による死亡者数は、年々減少し続けて

4,000人を切ったようです。

断熱性を高めて、住宅内の室温が

確保されると高血圧症、気管支喘息、

のどの痛み、手足の冷え等が改善が

見られたそうです。

また、断熱性能が高まると住宅内の温度差が

小さくなり、家の中で動き回ることが

嫌になることがなくなって活動量が

増えることも分かってきています。

何と言っても、身体にかかるストレスが

少ないと心地よいですよね。

でも、『断熱性が高いか低いかなんて

どうやったら分かるの?』となりますよね。

その断熱性能を表す指標に『Ua値』という

ものがあります。この数値が小さいほど

性能が高いことを表します。

これから住宅を新築する人は、住宅メーカーや

工務店に自分の家のUa値がいくつで

設計されているかを確認してみましょう。

Ua値0.6以下を確保したいですね。

もし、Ua値を答えられない場合や

「基準を満たしています。」といった

曖昧な回答には気を付けましょう!

また、リフォーム・リノベーションを

検討している方も温熱環境の改善も

忘れないでくださいね。

次回は、温熱環境の改善する

リフォーム・リノベーションについて

書こうと思います。

住宅省エネルギー技術2017年11月13日

今日は、住宅の省エネルギー性能について

書こうと思います。

住宅を新築する人も、

リフォーム・リノベーションする人も

ぜひ知っておいて欲しい事です。

省エネルギー性能を備えるには、

気密・断熱性能を充実させる必要があります。

何故かというと家の中が夏に暑く、冬に寒いと

暖冷房を多用して多くのエネルギーを

消費してしまいます。

そうならないためにも、気密・断熱性能が

重要になるのです。

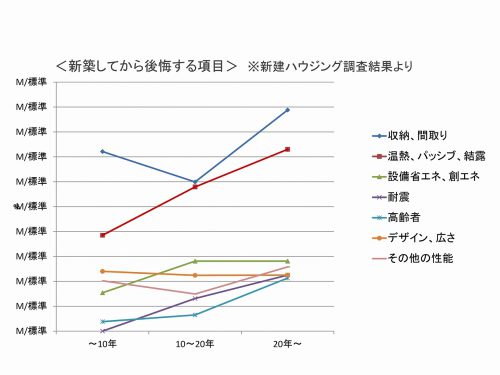

実は、住宅においての不満項目に

『暑い』『寒い』(温熱)、

『結露』が第2位に挙がっているのです。

でも、住宅を新築する時や

リフォーム・リノベーションする時に

業者さんと打合せしていても

その住宅が『暑い』『寒い』、

『結露する』なんて分からないと思います。

ですから、設計する時に

きちんとそのことが考えられて

設計されているかが大切になります。

一度自分たちの家がどの位の等級になるのか

確認するとよいでしょう。

省エネルギー性能に関わる項目は

その他にもありますので、

それは次回紹介したいと思います。

『風とガレ』という名前の由来!2017年10月27日

長い雨が続いていましたが、ようやくスッキリとした晴れの日になりましたね。

しかし、また台風が週末に接近という予報ですね。

さて、今回は『風とガレ』という名前の由来について、書きたいと思います。

直接お会いして名刺などをお渡しした方とは、話の中で話題になることがありますが、

インターネットからアクセスした方は『風とガレ』という名前に

「ガレ??何?」となるのではないでしょうか。

こいけやクリエイトさんのデザインによる名刺

こいけやクリエイトさんのデザインによる名刺

写真の名刺は、高校の同級生が代表を務める こいけやクリエイトにデザインをしてもらいました。

かわいいロゴを考えていただき、気に入っています。

設計事務所を開設するにあたり、民家再生・リノベーションが専門なので、

地元になじみのある言葉を入れようと考えたのです。

それが三河弁です。三河弁にはどんな言葉あるのかを調べました。

その中に『がれ:家』を見つけたので、「これにしよう‼」となった訳です。

しかしこの「がれ」は今ではほとんど使われていない三河弁のようです。

知っている人はほとんどおらず、知っていても使っている人はいませんでした。

そして『風』ですが、結婚指輪をジュエリー工房シトロエンさんで作製して頂いたときに、

指輪を造るテーマを決めようと言われ、

「吉谷さんは建築の設計を仕事されているようですが、建物を設計する時に何を大切にしていますか?」と聞かれました。

その時に「風が通ることを大切にしています。風が通る設計は実は難しいのです。」

と答えたことから、結婚指輪は「風」がテーマのデザインになりました。

「風」はそんな想いもあって名前に入れました。

民家再生・リノベーションを専門とした一級建築士事務所 風とガレ となりました。

もちろん、新築の設計もやっています。

これからもどうぞよろしくお願い致します。

新三河タイムス!!!2017年10月17日

10月12日(木)に発行された『新三河タイムス』に

風とガレが紹介されました。

-375x500.jpg)

僕が日本建築を保存・再生する設計を目指したのは、

ヨーロッパの昔ながらの街並みに魅了されたのが原点です。

建物の再生はただ昔の造りを残すのではなく、現代の技術を取り込んで使いやすく快適な建物にすること。

自然に溶け込む様に造られている日本建築を保存して、その魅力を多くの人に知ってもらいたいです。

風とガレは、豊田市が主催する『とよたまちさとミライ塾』に

【日本建築のおもしろポイントを見つけよう!】というタイトルで

足助町の街並みを散策するプログラムを開催しています。

足助町は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

名前だけを聞くと「立派な文化財なんだろうけど、何だか難しそう!」と

思ってしまうかもしれません。確かに選定されるには、学識的な部分も必要ですが、

街並みを見て歩くには、色々と楽しめる面白いポイントがたくさんあります。

そんなポイントを知っていると、今お住いの近所の家を見て歩いても楽しめます。

旅行先でもその地方の特徴などがあり、三河地方との違いに気付くようになります。

そうなると何だか外を歩くのが楽しくなるような気がしませんか。

まだプログラムの日程は、21日(土)、28日(土)と開催しています。

ぜひぜひ、ご参加ください。お待ちしています。