06建築おもしろ話

豊田市の市街地景観ワークショップに参加してきました。2019年03月11日

先日豊田市都市整備課の主催する

『中心市街地景観ワークショップ』に参加してきました。

風とガレは民家再生・リノベーションが専門の設計事務所です。

『民家再生』というと昔ながらの古民家を

イメージすると思いますが、昭和後半の建物でも

民家再生としてリノベーションをしてます。

実は中心市街地でも昔ながらの街並みが残っているんです。

今回のワークショップでは、

4~5人のグループディスカッション形式でした。

僕のグループには、学生さんや豊田市中心市街地で

生れ育って今も暮らしている方や仕事で豊田市に

通勤されている方と一緒でした。

そんな方達と豊田市の気にっている景観や

もっと良くなるのにもったいないエリアなど

たくさんの意見を聞くことができました。

グループの全員が気に入っている景観エリアが

豊田市美術館と名鉄豊田市駅から観える東側の景観でした。

そして、もう一つみなさん共通の意見として、『緑が少ない』。

特に夏の厳しい日差しを遮ってくれるような緑がないということでした。

視覚的に緑や木陰がないのは気分が違ってきますね。

実は東京というと大都会ですが、意外と緑が沢山あるんです。

そして、街づくりでは豊田市の特徴・魅力を見つけて、

それを盛り込んでいく必要があることも話として出ました。

豊田市に住んでいながら、知らない景観も

知ることができたとても良いワークショップでした。

豊田市足助地区にある重要文化財・旧鈴木家住宅が一般公開!2019年03月07日

少し前になるのですが、

豊田市足助地区にある重要文化財・旧鈴木家住宅で

保存修理工事途中を見学できる一般公開がありました。

普段では見ることのできない日本建築の裏側が

見学できるイベントです。

工事途中なので完成してからでは隠れてしまう部分が

見学できることも嬉しいのですが、

工事途中ですと仮設足場があるため

屋根など高い所も見学できるのも楽しみのひとつですよね。

今回の一般公開では屋根裏を見学できました。

見えないところでもしっかりした材料を使って

丁寧な仕事がしてあります。

なぜかと言うと、使ってある木材の変形や捻じれが

大きくないことと伝統工法による梁組部分のすき間が少ないこと。

そして、屋根裏で見えない束(梁の上にある短い柱のよう部材)も

角材に製材されているからです。

そして、百何十年前の大工さんが手掛けた仕事が

今もなお当時と変わらず残っている技術には脱帽です。

実はこの旧鈴木家住宅にもおもしろポイントがありましたよ。

妻壁によく見ると……。

何か着いている!!

工事担当者さんの話だと初めは地棟飾りと

思っていたそうですが、屋根を解体してみると

地棟と関係ない高さに取付けられていることが判明。

よくよく見ると鳥の巣箱だったそうです。

こんな所に鳥の巣箱を取付けるなんて

家主さんの粋な計らいですネ。

レオパレス21の不備が発生した理由を考えてみました。2019年02月09日

また衝撃ニュースが流れた。

新聞の記事に書かれている内容を見ると、

外壁と天井の耐火性能が満たされていない事と

間仕切壁の遮音性能が満たしていない恐れがある。

この2点が建築基準法の規定を

満たしていないようです。

そして、その原因については

工期を短くすることや

現場の作業員が誤解していたことと書いてある。

前者の理由は、言語道断!!!

会社のコンプライスの問題である。

しかし、後者の理由は他人事ではないのです。

昨年、超大手ハウスメーカーの現場を

見る機会がありました。

その時、施工方法に誤りがあったため

お施主さんを通してその旨を伝えたところ

『弊社は全棟この施工方法でやっています。』と

現場監督さんから返事が返ってきた。

その建材メーカーが出している施工マニュアルと

記載されている内容と違っているのにも拘らずである。

ということは、性能が満たされていないことになる。

その時は、建築基準法とは関係ない内容でしたが、

施行に誤りがあることを知らなかったのです。

その施工マニュアルを伝えて、やり直してもらいました。

この様に、『現場作業員が誤解していた』では

済まされないことがあるのです。

では、そうならない為にはどうしたら良いかというと

施工者と違う立場の監理者が必要です。

設計施工の会社ですと現場作業者と監理者が

同じ会社になってしまいます。

そうする監理がどうしても甘くなってしまいます。

設計事務所では、設計だけでなく現場の監理もします。

恐らくこの様なことが起こることはないと思います。

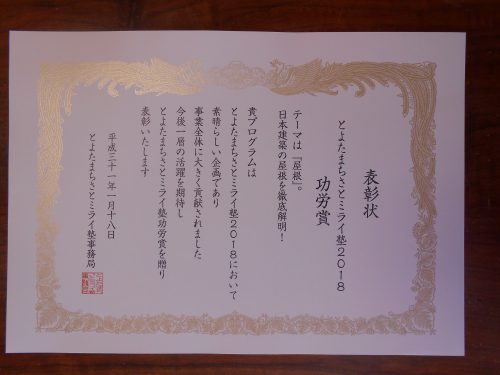

とよたまちさとミライ塾で『功労賞』を受賞しました。2019年01月31日

昨年夏と秋に開催されました

とよたまちさとミライ塾の

成果報告会に先日参加してきました。

風とガレは秋開催で

『テーマは屋根 日本建築の屋根を徹底解明!』

このタイトルでプログラムを開催しました。

昨年は足助の街並みを散策しながら、

日本建築の隠れた魅力を紹介するプログラムでしたが、

今年は日本建築の屋根に絞って、

屋根の種類や特徴を解説してから

足助の街並みを散策しました。

いろいろな日本建築の屋根を知ると

どこか旅行で行ったところの屋根を見て、

地元豊田市に戻ってきたときに

その違いに気が付くようになると

もっともっといろんな事を知りたくなると

いいなぁ~という気の長い想いで

プログラムをやりました。

とても嬉しいことにそんな想いが

伝わったのでしょうね。

とよたまちさとミライ塾事務局より

『功労賞』を表彰して頂きました。

まだまだ豊田市にも日本建築にも

みなさんの知らないたくさんの魅力があります。

その魅力を知ってもらえるように

これからも発信して、たくさんの方に知ってもらって、

興味関心を持ってもらえると、

解体してしまうのではなくて、

何とか残して活用できないかという

気持ちになるといいなぁ~と気の長い想いでいます。

豊田市足助地区にある『民家 de オフィス』物件紹介2019年01月28日

最近、働き方改革や地域振興などの取組みで

サテライトオフィスが話題になることがあります。

風とガレでも『民家 de オフィス』で

古民家物件の紹介をしています。

本日は、その物件の概要をお伝えしようと思います。

足助西町にある物件は、

床面積35.53㎡ の縦長物件です。

場所は足助の街並みの入り口で、

香嵐渓とは道を挟んで直ぐの所にあります。

建物も昔ながらの雰囲気がそのまま残っているので、

ノスタルジックな内装にするには

適している物件です。

歴史的な街並みや自然豊かな香嵐渓の

両方が目の前なので、少し外に出るだけで

気分転換するのも絶好の物件です。

『民家 de オフィス』については、ランディングページを

↑ 参照してください。

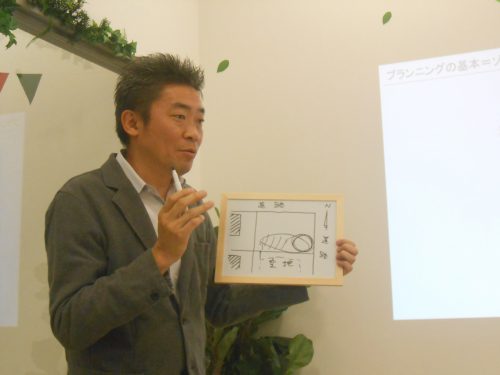

家を建てる土地の探し方をセミナーで話をしました。2019年01月22日

昨日、とよた子育て支援総合WEBサイト『わいわい』さんで

家を建てる土地の探し方についてセミナーをしてきました。

昨年11月には、『家づくり・プラニング編』の

セミナーをさせていただいています。

家を建てよう!と思ったら、

当然建てる敷地が必要になってきます。

既に敷地がある方は良いのですが、

豊田市は仕事の都合で他の地域から

豊田市に移ってくる方も少なくありません。

そういう方にとっては、

土地を探すことも大きなプロセスです。

しかし、場合によっては購入した土地で

建物にも大きな影響がでます。

一番大きな影響を受けるのが、経済的要素です。

土地を買って、いざ家を建てようとした時に

家を建てるために様々なことに予算が取られてしまい、

結局思っていた家づくりが出来なくなってしまう。

何てことにならない様に、

物件情報に書いてあることに

どんな意味があるのか、

家を建てる時にどんな影響がるのか等を

セミナーで解説して、

実際に土地探しからお手伝いした事例を

紹介しながら様々なケースの土地探しの

ポイントを話しました。

今回の参加者さんは前回の【プラニング編】にも

参加された方達ばかりだったので、

みなさんの家づくりに少しでも

役に立てると良いです。

一級建築士事務所 風とガレでは、

土地探しのお手伝いをしています。

気になる物件情報をご連絡いただければ、

その土地に対する所見をお伝えしています。

もし、気になる物件がある方はご連絡ください。

お伝えする所見はきっと参考になりますよ。

『民家 de オフィス』をやっています。2019年01月15日

昨年秋より始めている事業が、

『民家 de オフィス』です。

今やネットが普及して大多数の方が

ネットを使わないことがない日が無いくらいになっています。

そして、働き方を今までの形式にとらわれない

スタイルに変えていく働き方改革も言われるようになっています。

毎日わざわざ決まった時間に、会社に行って

仕事をしなくても決められた仕事を

期日までに仕上げることを優先すると

決められた時間に会社でなくても

仕事が出来る様になりつつあります。

では、田舎のメリット・デメリットを見てみると

田舎のデメリット

・人が少ない

・モノが少ない

・消費が少ない

・新しいことが受け入れられ難い(保守的)

田舎のメリット

・家賃が安い

・土地が広い

・特産や名産品がある

・環境がよい

そうなると田舎の自然に囲まれた環境の中で

ネットを利用して仕事をすることが向いていますね。

とは言え、田舎の古民家など探すのは大変です。

『民家 de オフィス』では、田舎の古民家物件も

いくつか紹介していますので、

ぜひご覧ください。

そして、田舎の古民家でオフィスをやる時は、ご連絡ください。

お待ちしております。

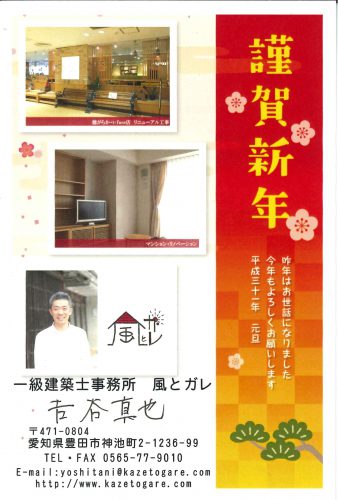

2019・謹賀新年!明けましておめでとうございます。2019年01月04日

明けましておめでとうございます。

2018年がおわり、いよいよ2019年が始まりましたね。

今年、世間ではいろいろな行事が予定されていますね。

『平成』が幕を閉じ、新しい年号の元年になります。

新しい年号が何になるのか楽しみです。

ラグビー・ワールドカップが開催されます。

風とガレの事務所がある豊田市でも、

豊田スタジアムで日本代表の試合や

南アフリカ共和国代表の試合など

好カードの試合が予定されています。

今年も、いろいろな出会いを楽しみにして、

いろいろなことに挑戦して、

たくさんの情報を発信して皆さんの家づくりや

民家再生、リノベーションのお手伝いが出来ればと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

とても立派な茅葺き屋根の門がありました。2018年12月23日

先日豊田市足助地区を車で走っていたら、

何と立派な茅葺き屋根の門を偶然、見つけました。

茅葺き屋根自体を見掛けることも少なく、

また最近では門も簡単なものになってきている中で、

とても貴重な存在です。

-500x375.jpg)

日本建築において、門の役割は幾つかあります。

ここでは、住まいの門なのでその観点で書こうと思います。

門の最も素朴な役割は、人を通すか否かの制御です。

住まいの門は、『通す門』の意味合いが強くなります。

この通す門は、囲むことで確保された領域に

人が出入りするために設ける開口部、

またはその位置に設けられる建築工作物が

門ということになります。

住まいの門となると、外から戻ってきた人たちは

門を入る時に我が家に帰ってきた事を実感する。

また、客人を温かく迎え入れるための門にもなります。

そこを訪れて入る客人に、門を潜るということは

その領域の慣わしに従うという暗黙の了解を暗示する

心理的な意味合いも持つそうです。

門には色々な意味合いがあるんですね。

また別の機会に他の門の事も書こうと思います。

参考文献:和風建築シリーズ2 数寄の意匠 門

発行所:建築資料研究社

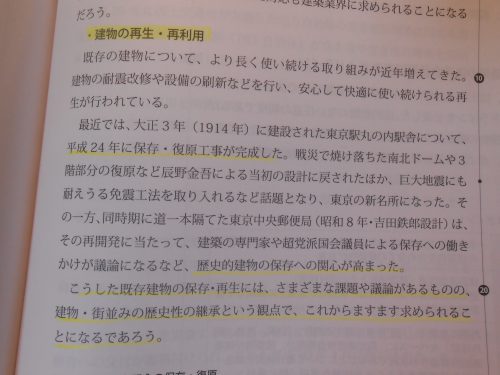

一級建築士定期講習を受講して、新たな知識を勉強してきました。2018年12月01日

先日一級建築士の定期講習を受講してきました。

この定期講習の受講は3年に一度受講することが

義務付けられているのです。

これは、建築技術の高度化に伴い、

建築物の複雑化などや建築基準法の改正なども

頻繁に行われているので、知識の更新などが目的です。

丸一日を使って講習を受け、

建築基準法の改正内容など多くの知識を勉強してきました。

その中に、何と!!

『建物の再生・再利用』という内容が記載されていました。

僕が一級建築士を受験する時は、このような項目は無かったのに…。

やはり、これからは既存建築を再生・リノベーションすることが

必要になってくるのですね。

ぜひ建築物の再生・リノベーションのご相談は、

一級建築事務所風とガレにご相談ください。

お待ちしております。

元パチンコ屋をリノベーションして、子供と大人をアートで繋ぐ遊び場にしました。2018年11月28日

今年の夏に、元パチンコ屋を

リノベーションして、

子供と大人をアートで繋ぐ遊び場に変わりました。

初めて現場を見た時の印象は、

『この空間をどの様にして子供たちが

アートを楽しめる様にできるかな。』でした。

まずは、この場所を公の場として活動していくために

コンプライアンスの整備をします。

用途が変われば、建築基準法や消防法などの

見直しが必要です。

今回はコンプライアンスを整備するにあたり、

空間を2つに分けることが必要になりました。

その間仕切壁で何かできないかと考えました。

間仕切壁を緩やかな曲線にして、

少しずつ壁が変化していくことを

楽しめるのではないか思いました。

今回はアート活動がテーマとなるので

曲線の壁をアートで

楽しいものになると思います。

夜のイベントの時は、

今まで暗かった建物に灯りがともります。

前を通った人達は、いつもと違う景色に

何があるのか?と興味津々の様子でした。

空き家・空き店舗が活用されることは

街の活性化につながります。

これからのアトリエVIPが楽しみです。

家づくりの時に何に気を付けたらよいのか?を講座で解説してきました。2018年11月21日

先日、家づくりを検討している方を対象にした

家づくりセミナーの講師を行ってきました。

民家再生・リノベーション専門の設計事務所ですが、

省エネルギー住宅・ゼロエネルギー住宅などの

新築住宅の設計経験もあります。

今回は、その経験を活かして新築住宅を

計画する時の話をしてきました。

新築住宅を計画するにあたって考えることは

いろいろあるのですが、今回は『プラニング編』です。

プラニングとは、分かりやすく言うと『間取り』です。

やはり、住宅を新築する時はどの様な間取りが

暮らしやすいのか等を一生懸命考えますよね。

何を最初に考えたらよいのか?

どんなことに気を付けたら良いのか? 等…。

これらの事をセミナーでお話をしました。

一番大切なことは、住宅を建てる敷地の周りが

どんな状況なのかをじっくりと観察することなんです。

そこから間取りを考えていくと良いですよ。

民家再生・リノベーション専門の設計事務所ですが、

省エネルギー住宅・ゼロエネルギー住宅の設計経験も

ありますので、新築をご検討している方でも

お気軽にご相談ください。