06建築おもしろ話

『風とガレ』の名前の由来を YouTube にしました。2024年04月01日

タイトルにありますように、今度の YouTube は屋号『風とガレ』の由来について話をしました。

屋号『風とガレ』の由来については開業して3回目のブログでも書いたのですが、

最近は、YouTube を見る人も多いようなので、YouTube にしてみた!ということです。

屋号『風とガレ』については、よく質問されます。

特に『ガレ』って何ですか?と。

カタカナで書いているので、外国語だと思われてしまうのですが、外国語ではありません。

『ガレ』が何なのか?についても YouTube で話していますので、ぜひご覧ください。

ル・トロネ修道院2024年03月28日

ル・トロネ修道院は、南フランス・プロヴァンス地方の山奥にひっそりとたたずむ修道院です。

僕がル・トロネ修道院に行ったのは、もう16年前になります。

調べてみると、交通機関を使っていくのは相当厳しいほど不便な場所だったので、

事前に国際運転免許証を取得して、レンタカーで行きました。

ル・トロネ修道院は、装飾がほとんどなくシンプルに床と壁と天井のバランスと光の取り入れ方を工夫して、

神秘的で不思議な空間になっている教会堂や回廊が印象的でした。

写真を見ても、純粋に床と壁と天井と光の取り入れ方だけの空間です。

この空間を体験すると少し落ち着いてゆっくりしたい時は、

窓を必要以上に設けて明るくするのではなく、光を抑えた空間にすることも大切だなと思いました。

ル・トロネ修道院は、プロヴァンスの三姉妹と言われるプロヴァンスにあるシトー会修道院の一つです。

他の2つの修道院もまた紹介しますね。

ガウディとサグラダ・ファミリア展に行ってきました。2024年03月19日

今月初めに名古屋市美術館で開催されていた『ガウディとサグラダ・ファミリア展』に行ってきました。

今回の展示はタイトルに『サグラダ・ファミリア』とありますが、他の作品の展示・解説もありました。

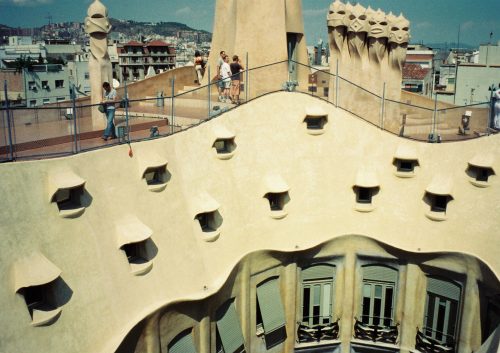

例えば、カサ・ミラです。

カサ・ミラの外観 (2000年夏 撮影)

カサ・ミラの外観 (2000年夏 撮影)

カサ・ミラの中庭側の外観 (2000年夏 撮影)

カサ・ミラの中庭側の外観 (2000年夏 撮影)

カサ・ミラの外観は無数の洞窟で形成された断崖造形を想起させているのだとか。

ガウディ先生のトレードマークともいえるパラポラ(放物線)アーチのことや樹木式構造の解説は学生の時にも聞いて知っていました。

あれから実務をするようになって、改めて学ぶとフランク・ロイド・ライト展の時もそうですが、

当時と違った視点で建築物を感じることができました。

僕がバルセロナに行って、サグラダ・ファミリアを観てから23年が経ちました。

あれから工事もだいぶ進んだみたいです。

時間を作って実物を観に行こうと思いました。

『リノベーションをおススメする3つ目の理由』2024年03月05日

お待たせしました~、『リノベーションをおススメする3つ目の理由』をYouTube にアップしました。

『リノベーションをおススメする3つ目の理由』は、【現代技術を取り入れることができる!】です。

みなさん、リノベーションだと現代の最新技術を導入することは無理だと思っていませんか?

実は、リノベーションする時に現代の最新技術を導入することは難しいことではありません。

顔認証施錠システムを導入している実例紹介もあります。

その他にもいろいろな現代技術が導入されている実例を紹介しながら説明していますので、ぜひご覧ください。

家事の相棒が増えました。2024年02月28日

僕の家事担当が夕食作りというのは何度も話しています。

今日は、夕食作りの時の新しい相棒を紹介します。

関市にある刃物会社の包丁「remy」です。

昨年は調理ハサミ「関孫六」をふるさと納税で購入した話をしました。

今年は、包丁「remy」です。

これを初めて使ったときは、感動と驚きでした。

切れ味の滑らかさと言ったら「凄い!!」の一言。

昔ある歌手グループの歌で

「触るもの皆、傷つけた~」という歌詞がありましたが、まさにそれ!!

キャベツの千切りなども少しズラすだけでサクサク切れていきます。

切れ味の悪い包丁だと少しずらしただけでは滑って、切れないのですが、

remy はサクッと切れます。

やはり、刃物の街・関市ですね。

商品で感動をお客様に届けています。

風とガレも出来上がった空間でお客様に感動していただけるように頑張ります。

この季節の楽しみと言えば。。。。。2024年02月15日

この季節になると楽しみになる仕事がある。

それは、庭に植栽を植える仕事です。

全部の樹種が当てはまる訳ではないのですが、

冬の季節は植物も休閑期に入るため、移植をしても枯れるリスクが低くなります。

なので、植栽の移植はこの時期にやることが多いのです。

今年は、自宅の庭にヤマモミジと前庭にオタフクナンテンを植えました。

ヤマモミジは、今はまだ葉はないし、小さい苗木ですだけど、

今年は少ないと思いますが、春になると新芽が出てきて新緑になり、秋には紅葉する。

そうなることを考えながら植えました。

オタフクナンテンは常緑の低木なので、既に葉はありますが、

3号ポット(直径約9cm )の苗木だったので、本当に小さい状態です。

これが、少しずつ葉を増やしていき、赤色の葉が花壇一杯になることを考えながら植えました。

季節を楽しめる植栽が庭にあると庭を眺める楽しみができます。

庭に行く機会が増えます。

家を建てて暮らすのは、建物の中だけではありません。

庭の自然とともに暮らす家は楽しみが増えます。

風とガレでは、家の設計と同時に庭の植栽も一緒に設計します。

庭の自然とともに暮らしを楽しむ家をご希望の方は、ご連絡ください。

風とガレと一緒に家づくりをしませんか。

「リノベーションをオススメル2つ目の理由」2024年02月02日

本日、待ちに待った『リノベーションをススメル2つ目の理由』を YouTube にアップしました。

自分の家をありきたりの感じではなく、自分のスタイルの家にしたい!と思っている方もいると思います。

そして、できるだけお金をかけずに他にはない自分の家だけにあるお気に入りの住宅にしたいと思うのではないでしょうか。

そこで、民家再生・リノベーションだとそれができることを説明しています。

ぜひ、ご覧ください。

サンティアゴ・カラトラバの作品32024年01月26日

以前にも僕の大好きな建築家・サンティアゴ・カラトラバの作品を2つ紹介しました。

今回は3つ目の作品紹介します。スペインのメリダにあるメリダ橋です。

サンティアゴ・カラトラバは建築家なのですが、橋の設計をたくさんやっているのです。

橋の設計作品集ができるほどなんです。

このメリダ橋もカラトラバの代表作品です。

この作品は、ぱっと見ただけだと何の変哲もないアーチの橋なのですが、

よく見ると、橋の上部分の両端にごっつい感じでアーチを受けているコンクリートがあるのですが、

その下は他の部分の橋脚と同じ普通の橋脚で支えています。

一般的な橋だとそのごっつい感じでアーチを受けているコンクリートがそのまま地面まで伸びていて、地面に接地して橋を支えます。

メリダ橋はそれがない!!

だから、見ていてアーチがとてもスッキリとして美しく見えます。

また、手前に古代ローマの橋が残存しています。

古代のアーチ橋と現代のアーチ橋が技術の進歩を感じさせてくれます。

いろいろな事を考えて設計されていますね。

遊び心も日本建築の魅力2024年01月17日

日本建築の魅力の一つに、職人の遊び心があると思います。

日本建築には装飾の為に何か部材を取付けることは、ほとんどありません。

各部材それぞれに建築としての役割があります。

それ故に、シンプルなデザインであったり、スッキリとしたデザインになるのだと思います。

そんな日本建築をよくよく目を凝らしてみると、職人の遊び心が入っています。

昨年末に完成引渡しをした物件で、お施主様に説明をして了解をいただいた施工部分に、

施工業者さんの提案でちょっと遊び心を入れてみました。

施錠するところを見ると、円形になっていますよね。

本来は建具の左側に角材を取付けて、建具止め兼錠受け材とするのですが、

建具周りをスッキリと見せたかったので、その角材をなくしました。

そうすると施錠することができなくなってしまうので、

錠受け材だけを取付ける必要があります。

その錠受け材に遊び心を入れていみた、という訳です。

今回は、良く見える部材でしたが、

日本建築よく見るとチョットしたところに遊び心の入ったデザインが見つかりますよ。

ぬか漬けに挑戦しています。2024年01月10日

以前から夕食を作るのが僕の担当であることは、ブログでお伝えしていますね。

久しぶりに料理ネタのブログです。

実は、昨年末からぬか漬けに挑戦しています。

ぬか漬けは、ぬか床を仕込むところから始めます。

用意したのは、米ぬか、水、塩、かつお節、唐辛子、だし昆布。

これらを順番に混ぜていきます。

ぬか床は野菜の切れ端を入れて、1日1回混ぜながらねかせます。

3週間ほどねかせると、ぬか床が出来上がります。

ぬか床ができたら、好きな野菜を漬け込んでぬか漬けを作ります。

今回、最初につけた野菜は、1つは季節の野菜で定番のかぶ。

もう1つは季節の野菜ではないのですが、

ネットで調べた時に美味しそうだったので、みょうがを漬けました。

ぬか床ができたころは既に12月中頃でしたので、

漬け込む時間は夏に比べて長かったのです。

出来上がりは、ちょっと早かった感じでしたが、まずまずでした。

漬け込んでから、食べ頃を見計らって取り出すタイミングが難しいですね。

ぬか漬けは乳酸菌に働きで出来上がるので、ほのかに酸味のある漬物です。

少しヨーグルトに近いのような香りがします。

これからも塩分の取りすぎにならないように気を付けながら、

いろいろな野菜に挑戦してみようと思います。

2024年・明けましておめでとうございます。2024年01月01日

新年あけましておめでとうございます。

昨年もおかけ様で、楽しい一年にすることができました。

今年・2024年もみなさんと楽しく、笑顔いっぱいの1年となるように、

また、風とガレとしても大きく前進できる1年となるように頑張ります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

You Tube 始めました。2023年12月27日

今年も残すところ僅かになりました。

来週はもう新年ですから、一年が経つのは早いですね。

さて、風とガレは民家再生・リノベーション専門の設計事務所として事業をしております。

民家再生・リノベーションをおススメする理由は、

全部で5つあります。

今回はまず、1つ目の理由をYou Tube にアップしました。

物価高は建築業界も例外ではありません。

こだわった建物にしようとすると

今まででは考えられない金額が見積書で出てきます。

でも、こだわった建物にしたい!

そんな時の解決策の1つになると思います。

こだわった建物にしたい!という方は、

ぜひご覧ください。