06建築おもしろ話

教えることは、学ぶこと。2019年08月27日

先月末に一級建築士の一次試験(学科試験)が終わって、

今月初めから二次試験(製図試験)に向けての講義が始まりました。

実は、私は一級建築士の二次試験対策の

講師もやらせていただいています。

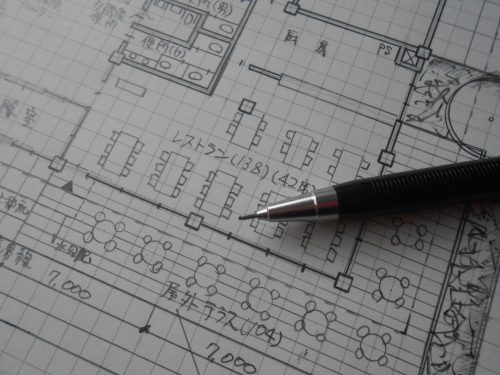

今は図面を手描きですることはほとんどないため、

まずは図面の描き方から指導しているのです。

現代は CAD という便利なツールがありますからね。

久しぶりに私も手描きの図面を描いてみました。

一度身につけた技術は、簡単には失われないですね。

スピードは遅くなっていましたが……(笑)。

プロ野球の世界でもよく聞く話ですが、

選手として活躍した人が必ずしも良い指導者になる訳ではないのです。

要は、いかに上手く伝えるかということになります。

当然、知識や技術は持っていなければなりませんが、

それを伝えることができなければ、指導者としてはダメなのです。

まず次回の講義の内容を確認して、どう話をしたら受講生に伝わるようになるか、

一生懸命考えて準備をします。

これはお客様と打合せするときに、お客様に理解してもらうため、

納得してもらうために色々と準備することと同じですね。

『伝える』技術を磨いています。

考えた結果、この形になった!日本建築の知恵!2019年08月06日

豊田市にある魅力ある建築パート2!!

先日豊田市旧藤岡地区を車で走っていると

なっ、なっ、何とも面白い形をした

納屋を発見!!

パッと見て目に付くのが、

2階への直通スロープ!!

納屋だけにモノを色々収納する建物ですが、

重たい荷物を持って階段を上がるのが大変!!

ということでできたのが、このスロープと思われます。

考えればごく普通の発想なのですが、

実際に見掛けることが少ないアプローチですよね。

そして、もう一つの素敵な日本建築の特徴は、

軒下のスペースを広く取りたい!!

だけど、柱が建つと邪魔になるから、

柱を建てないで、軒下を広くする方法を考えたら……

写真のような形になりました!!

これはこの地域だけでなく、他の地域でも

見ることができる日本建築の形です。

軒下を広くするために、敢えて曲がっている木材を

見つけてきて使っています。

その為、右と左の形が全く違う!!

昔は近くの山の木を使って建てているから、

同じような形の木材にはならないのですね。

これがまた味のあるファサードになっていますね。

まだまだ豊田市には魅力ある日本建築が見つかる予感!!

また見つけることができましたら紹介しますね。

木格子でゆる~く仕切りをつくる。2019年07月30日

部屋と部屋を仕切る時には、

壁を床から天井まで建てて仕切ります。

しかし、その分窮屈感や圧迫感が

どうしても出てしまいます。

その窮屈感や圧迫感が出ないように

仕切る方法はいろいろありますが、

木格子を使う方法もその一つです。

木格子は部材のサイズや配列によって、

見え方は変わってきますが、

見える範囲は皆さんが思っている以上に、実は狭いです。

格子の真正面に立っても、端の方に行くほど

部材側面が見えるようになり、

見えるすき間が狭くなっていきます。

まして、斜めから見るともっと見える範囲は

少なくなります。

反対側の様子が全く分からないほどは

仕切られていないけれども、どんな事をしているか迄は

分からない程度には仕切られています。

この様に、視線が奥まで届く部分があると

私達は窮屈感や圧迫感を感じなくなるのです。

事務所では応接コーナーなどは壁で仕切ると

狭くなったり、閉塞的な空間になりがちです。

また、住宅でもリビングなどに

お子様の勉強コーナーを設けたが、

丸見えで、開放的過ぎて落ち着かない場所になったりします。

こんな時に、ゆる~く仕切るには

木格子などは有効に使えますよ。

造付家具で充実したキッチン背面収納家具ができました。2019年07月22日

先月末に、キッチンの背面収納家具を納めてきました。

既設の家具は食器棚で一部に吊戸棚があるだけで、

後は床から1.0m位の高さの戸棚でした。

これでは、上の空いた空間がもったいないことと、

家族が増えて、収納するものが増えたことで

新しいキッチンの背面収納棚の設置を考えるようになったそうです。

しかし、メーカーの食器棚では、

幾つか形式の違う棚を組み合わせて注文するセミオーダー家具になる。

その為、全部を自分たちの思う様にできない為、

なかなか話が進まなかったそうです。

今回話をいただいてから、お施主様と3、4回打合せをして

お施主様の要望を目一杯盛り込んだ家具がこちらです。

下段の収納棚は長さ約2.6mのカウンター収納棚。

カウンターの下は全て引出しタイプの収納になっていて、

収納するものに合わせて深さを変えています。

カウンターも十分の長さがあるので、家電を置いたり、

毎日使う物などは度々収納するよりもカウンターで整理して置けば便利。

吊戸棚も長さ約2.6mあり、高さ約90cmもある大きな収納棚。

今までは空いていた空間で、何もできなかったスペースが

マルッと収納スペースとなり、大活躍の予感です。

家具の色も、キッチン廻り全体の雰囲気と

お施主様の好みなど、打合せをして決めました。

設置されると出しゃばりすぎず落ち着いた雰囲気となって、

お施主様にもキッチン全体の雰囲気の良さに喜んでもらえました。

やはり、これから長い年月の間、使う家具となるので、

一緒に考えて自分たちの思う使い方のできる

造付家具が選ばれたのだと思います。

普段の生活で収納スペースを

もう少し何とかしたいとお考えの方、

一度、風とガレにご相談ください。

もちろん相談だけして、ご依頼しなくても大丈夫ですよ。

休みの日は子育ても頑張っています!!パパレンジャーに参加しました。2019年07月16日

『お父さんが子育てを楽しめば家族が笑顔に!!』が

合言葉の豊田市男性保育士連盟によるイベント・パパレンジャーに

三男と参加してきました。

パパレンジャーと言えば、一昨年次男と一緒に参加して実行員として

最後のパパレンジャーのイベントを盛り上げました。

それから早いもので1年が経ったのですね。

今年はようやく三男が年少組になり、参加できるようになりました。

久しぶりにメンバーにも会い、懐かしくなりました。

このパパレンジャーに参加すると、

息子と一緒にゲームに参加するので、

息子とのきずなが深くなります。

また、他の子育てパパさんとの交流ができるため、

いろいろな子育て話や相談ができます。

今年のパパレンジャーでも実行委員をして、

少しでも子育てするパパさんが増えることと

子育てが楽しくなるパパさんが増えることを目指して、

頑張りるぞ~!!

早速、三男はパパレンジャーが楽しかったようで、

参加してもらったパパレンジャータオルがお気に入り!

この日は、一日中離さず持ち歩いていました。

もちろん普段の子育ても頑張るぞ~!

国宝5城の一つである犬山城に行ってきました。2019年07月11日

先日、愛知県犬山市にある国宝・犬山城へ行ってきました。

犬山城も7月半ばから修理工事が始まるということで、

足場で囲まれる前に久しぶりに見ておこうとなった訳です。

国宝指定されている5城があり、犬山城はその一つです。

犬山城以外の国宝に指定されている城郭は、

世界遺産でもある姫路城、「烏城(からすじょう)」の別名を持つ松本城、

様々な破風があり見ごたえのある彦根城、2015年7月に国宝指定された松江城です。

その中でも犬山城は現存する最古の様式の天守閣だそうです。

天守閣と言えば、やはり天守からの眺めが楽しみですよね。

天守まで登っていく途中の窓から外をのぞくと……。

この地方ではあまり見かけることのない平袖瓦をみつけました!!

関西地方ではよく見かける袖瓦です。

また、普段では見かけることがないのは、鬼瓦の裏側。

実は中身は詰まっていないです。

結構マニアックな所ですが、日本建築は地方の特色が

たくさんあるので、見比べてみると楽しいですよ。

因みに、今一番行って見たい城・城跡は、

兵庫県にある竹田城!!

天空の城と呼ばれる雲海の中に立ってみたいです。

紫陽花がキレイですね。2019年07月04日

最近雨が続きますね。

九州の方では豪雨でたくさんの方が

避難されていると報道されています。

何事もなく無事に梅雨が明けると良いと思います。

降りすぎは困るのですが、空梅雨も困りますよね。

現場も、雨によって工事の進捗具合が左右されるので、

工程の管理が大変です。

今朝、事務所周辺では雨が上がっており、

キレイな紫陽花を見ることができました。

紫陽花には梅雨の雫が乗っていて、

とても気分のよい季節を感じました。

普段の暮らしの中で季節感を持てる設計をすると

楽しみが増えるなと改めて思いました。

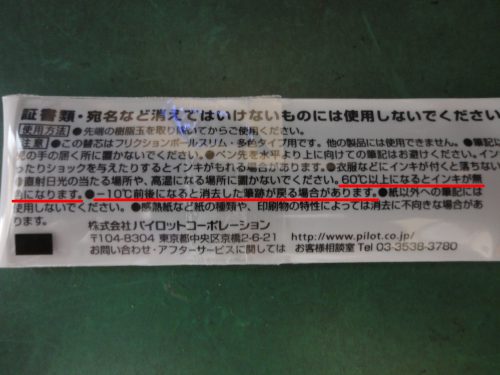

フリクションボールペンの噂は本当だった!!2019年06月28日

今や書いて消せるボールペンとして多くの人に

認知されているのがフリクションボールペン!

このボールペンは、書いた文字や線を

後ろについているラバーで擦ると消えるペンです。

このペンは、摩擦熱で色が無色になるように

作られているようです。

ですから、夏の暑い日に現場などで図面を置いておくと

欠いたはずのメモが消える可能性がある。

気を付けないといけないのですが、

噂では冷蔵庫に入れると『元に戻る』というのです!?

本当かな?と思うのですが………。

先日フリクションボールペンを鞄に入れて現場に行った時のことです。

その日は、施工チェックのみだったので、特に図面にメモを

することは無く、施工監理の写真を撮って事務所に戻りました。

そして、事務所で鞄からフリクションボールペンを出して、

メモを書いても何も書けないではないですか!!

インク切れかなと思って替え芯に替えようと

取り出しても、インクは残っている。

???????????

もう一度書いてみる。

よく見るとインクは出ている!!!

どうやらペンの中でインクが無色になってしまったようだ!

噂の冷蔵庫に10分程度入れてから、

再度書いてみる。

無色のまま。

やっぱり噂は違ったのかと思って、

新しい替え芯を出す時に、フッと注意事項が目に付いた。

-10℃ 前後 !!

と言うことで、冷凍庫に入れること10分。

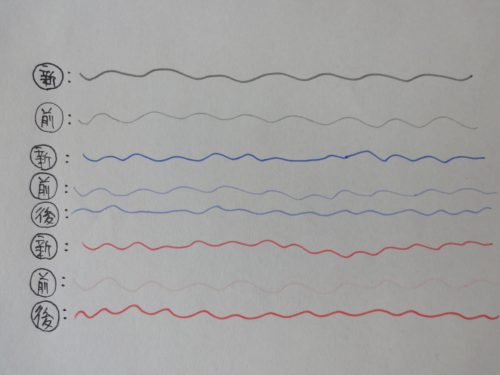

再度書いてみた。その結果は……

新:新しい替え芯で描いた曲線

前:冷凍庫に入れる前のインクで描いた曲線

後:冷凍庫に10分入れたインクで描いた曲線

( *黒はインクを替えてしまったので、冷凍庫に入れた結果がありません。)

青色、赤色とも色が戻りました。

青色は、新しいインクより劣るものの、

使える程度の発色でした。

赤色は、新しいインクよりむしろ

発色が良い感じでした。

どちらにしても、冷凍庫に入れたらインクの色は

復活することが分かりました。

今度は紙に書いたインクで試してみようかな。

『杉の効用』が新聞記事に!!やっぱり気持ちがいいよね。2019年06月18日

先週末の新聞記事に

杉材の効用について書いてありました。

私達設計士は研究者ではないので、

一つ一つのことの理論的証拠をハッキリと

出すことができませんが、

この様に大学の先生や専門職の方達のデータ収集により

理論的な説明ができるようになることはありがたいです。

今回の記事に書いてあった杉の効用は下記の4点です。

・大気汚染物質を吸収、吸着

・優れた調温、調湿性能

・大きな断熱、保温効果

・香り成分によるリラックス効果

特に4番目の『香り成分によるリラックス効果』については、

森林浴などで立木からフィトンチッドが出ることによって

人体をリラックスさせる効果はご周知のとおりですが、

伐採後の材木からも人体に良い影響を与えている事が

確認されたことは木材の性能の凄さを痛感します。

1番目の『大気汚染物質の吸収、吸着』なども

シックハウスの原因物質・ホルムアルデヒドを

吸着することが確かめられたり、

二酸化炭素の吸着量なども高い数値を確認されているようです。

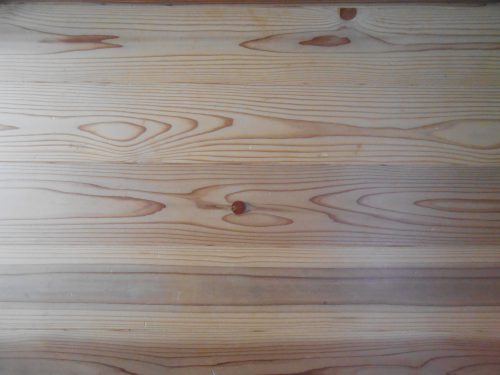

そして、風とガレが考える杉材のもう一つの優れている点は、

『手で触れた時の感触がとても気持ちがいい!!』です。

これは、個人差が出てしまう部分でもありますが、

目隠しをして各木材の床を裸足で歩いて、

一番気持ちが良かったアンケートの結果で

杉材が堂々の1位に輝いています。

先ほどの新聞記事にもありましたが、

他の木材と比べて調温、調湿性能があるため

ふれた感触が湿度の高い梅雨でもはサラッとしていて、

冬の寒い時期でもぬくもりを感じられます。

恐らくこれが人気の秘密だと思っています。

また、杉は他の木材と比べて柔らかさがあります。

それも気持ちよさの要因でもあります。

上の写真は我が家の床です。

杉の良さは以前より知っていたので、

我が家の床材に杉を使っています。

これから住宅や事務所などを計画しようと思っている方、

もしくは計画している途中の方で気になられた方は、

一度お問い合わせください。もちろん問い合わせたからと言って

風とガレで設計しないといけないことはありませんので、

ご安心ください。

ドローンの登場で今まで見ることができなかった所が撮影できた!!2019年06月12日

もう2~3ヶ月程前になると思いますが、

数分ほど高温の中でも耐えられる

ドローンのことをニュースで流れていました。

実用としては火災現場などで活用されるのかなと

思っているのですが、建築業界にもドローンの活躍が

少しずつ出てきております。

実際、風とガレでもドローンを使うことがあります。

では、どんな時にドローンを使うのかというと

建物の現況調査をする時が一番重宝します。

現況調査の時は足場がないため、

屋根に登ることがなかなかできません。

その為、地上から見える範囲の部分しか

現状の状況が分かりませんが、

ドローンがあると屋根全体を見ることができます。

-500x375.jpg)

たとえ登ることができたとしても、近くに行けない状態の時もあります。

それがドローンのおかげで、今まで見ることができなかったところが

見えるようになったことは大きな進歩です。

その他には、工事現場で屋根全体の状況を見る時なども便利です。

工事途中だと足場がありますが、上から屋根全体を見ることができません。

-500x375.jpg)

また、風とガレでは日本建築の魅力を

見つけて、多くの人に知ってもらうために

高い所や近くに行けない部分に接近して撮影するなど

魅力が伝わりやすくするのに活用しています。

例えば、土蔵の壁の漆喰彫刻なども動画で撮影して

いろいろな角度から見えたりします。

(上記の動画は、ドローンでの撮影にはまり込んでしまい、

自分が浮遊しているようなとても不思議な感覚になり、

周りをキョロキョロしてしまいました(反省)。)

ドローン登場のおかげで、今まで体感したことがない

建築の映像や写真を見ることができるかもしれません。

これからも楽しみです。

また、素敵な写真が撮影できたらブログで紹介しますね。

*今回撮影した写真・動画は所有者様の承諾を得て掲載しております。

*ドローンで撮影をするにあたり、大阪航空局の『無人航空機の飛行に係る許可・承認』を取得しています。

世界遺産である厳島神社はどこが凄い!?2019年06月04日

日本三景の一つであり、世界遺産の厳島神社。

現在も多くの観光客が訪れる名所ですよね。

この厳島神社がこれだけ多くの人が

感動するのは、どこが凄いのかを考えてみました。

理由は人様々なので、このブログは

『風とガレが考える厳島神社の凄い所!』ということで

読んでもらえたらと思います。

私が考える『厳島神社の凄い所!』は、

1.大自然の中に混ざり込んでいる

2.鮮やかな色合い

3.水平に大きい(長い)建築物

この3つだと思います。

1.大自然の中に混ざり込んでいる

緑豊かな山々と、瀬戸内海が広がる中に建っています。

正直、どこに社殿があるのか分からないくらいですよね。

これが船から降りて近くに行くと

ようやくその建物が分かるぐらい控えめなボリューム感。

謙虚さを美徳とする日本文化の表れかなとも思います。

こんなに控えめな建物にして、自然の中に上手く混ざりこめているところが凄い!!

2.鮮やかな色合い

建物の木部は床以外ほとんどが朱色に塗られている。

この色が鮮やかであり、その鮮やかさが山々の緑や海の水面の色の青緑系色の中に

アクセントとして暖色系の朱色が、とてもバランスの取れた配色になっているところが凄い!!

3.水平に大きい(長い)建築物

先述では『控えめなボリューム感』とお伝えしたように、

建築物として決して小さい建物ではありません。

建築物として権力や繁栄を見せるために

高さをその表現に使うことがあります。

しかし、厳島神社はそれを水平方向に大きくしているのです。

これは『1』にも関係してくるのですが、

背景の山にしても水平と垂直のバランスは、水平に大きい。

垂直に大きくすると周りの自然のバランスとは相反するものになるが、

水平方向に大きくすると自然のバランスに合わせることができる。

この自然のバランスに合った水平方向の大きさによって

建物の存在感を出しているところが凄い!!

『風とガレの考える厳島神社の凄い所!』はいかがだったでしょうか。

また、別の日本建築でも良い所、凄い所を紹介できればと思います。

ぜひ、楽しみにしていてくださいね。

知っていましたか?『いの一番』は建築言葉だとか…!!2019年05月27日

みなさん、普段の生活の中で

『いの一番』という言葉を聞いたことがあると思います。

意味としては、『真っ先に』とか

『一番最初に』といった時に使う言葉ですよね。

この言葉には諸説ありますが、

実は建築言葉だったという説もあるんですよ。

『柱番付』と言って写真のように、

縦軸、横軸に『い、ろ、は、…』と『一、二、三、…』で

柱に番号を付けて柱の位置を分かるようにしています。

この柱番付の中に『い-一』があります。

この柱は、建物の北東角の柱に振り付けられます。

建物の北東の角と言えば、鬼門にあたる方角です。

鬼門は邪気の出入りする方角とされています。

その為、その出入りを塞ぐことを願って

一番最初に『い-一』の柱を建てるそうです。

そこから『いの一番』は、

『真っ先に』『一番最初に』という意味で使われているそうです。

おもしろいですよね。

まだまだ、普段の生活の中にこの様な言葉がありそうですね。

またそんな言葉があったら紹介しますね。