06建築おもしろ話

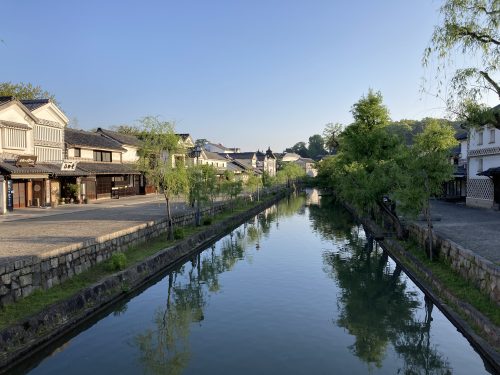

倉敷美観地区に行ってきました。2023年05月19日

久しぶりの投稿になりました。

先月末に、奈良の設計事務所で経験を積んていたときの

恩師の仕事の手伝いで倉敷美観地区に行ってきました。

日本建築はところ変われば品変わるの言葉ではないですが、

地域の特色がよく出ます。

散策すると楽しいし、勉強にもなります。

なぜ、料理をするのか。2023年04月21日

今日は、なぜ私が料理をしているのかを話します。

1つの料理を準備から出来上がりまでの思考が、

建築の設計・監理の思考と似ているからです。

これは、私が一級建築士の試験勉強をしている時の

先生が教えてくれたのです。

何もない状態から、いろいろな条件を考えて、

何と何を組み合わせて1つの料理を完成させるのか。

また、どの順番で進めていくことが良いのか。

味はもちろんのこと、見た感じはどの様にするのか等

いろいろ考えて作っていく流れがそっくりなんです。

鯵のさっぱり和え

見た目の彩りに人参と黄色パプリカ、ピーマン、トマトを使った

また、住宅を設計する時にキッチンで奥さんの動線を考える時に

実際に料理する立場になって提案ができます。

もちろん、もともと食べることが好きで、

自分で美味しいものを作って食べることが楽しみだったことや

夫婦共働きで夕食の食材の買い出し、帰宅時間の融通が取れることも

私が料理する要因にもなっています。

これからも、時々ブログに書きますので、

おかずの一品の参考にでもしてくださいね。

夫婦二人の平屋住宅のスライドショーが出来ました!!2023年04月12日

お待たせしました。

先日、竣工した『夫婦二人の平屋住宅』の

スライドショーが完成しました。

こちらは新築工事なので、

建て方・上棟工事シーンを

ドローン撮影するなど

普段では見ることのできないアングルからの

映像も入っています。

ぜひご覧ください。

そして、風とガレでは

民家再生・リノベーションだけではなく、

新築も設計しています。

お気軽にお問い合わせください。

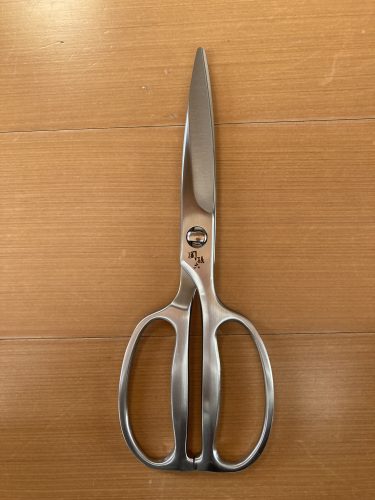

設計士の道具の一つはこれっ!2023年04月07日

先日、ふるさと納税で

関市のステンレスハサミを購入しました。

以前よりブログにも書いていますが、

僕の家事の一つに夕食作りがあります。

市販の調理ハサミは指を入れる部分が樹脂です。

使っているうちに樹脂が割れてしまいます。

念願のオールステンレスハサミ!!

調理するときの重要な道具の一つです。

職人さんにとって、道具はとても大切です。

設計士にとって、大切な道具は何だと思いますか?

その一つが、コンベックスです。

大学の教授に言われたことなのですが、

「物の寸法を知らないと設計はできない。

だから、常日頃からスケールを持っていて、

いつでも測れるようにしていなさい。」

この時からコンベックスを持ち歩くようになりました。

普段何気なく過ごしている生活の中で、

これって寸法どのくらいだろう?と思ったら、測ってみる。

設計士にとって、これはとても大切な事なのです。

寸法を知っていることで設計ができているのです。

今もなお、この習慣は続いています。

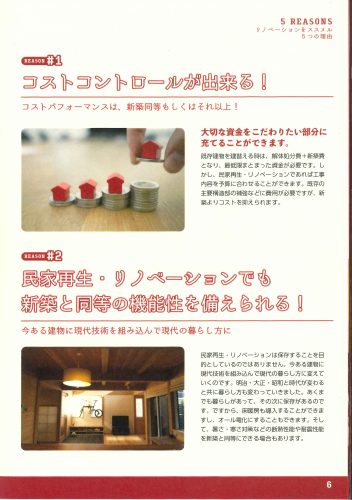

やっぱりこれからはリノベーション!!2023年03月27日

昨日の新聞に掲載されていた記事です。

昨年よりいろいろなモノの値段が上がっています。

建築資材も例外ではありません。

また、コロナ禍により在宅勤務でワークスペースが必要になった等の背景もあってなのか

住宅のリフォーム、リノベーションが人気になっているようです。

風とガレはリノベーション専門の設計事務所です。

その風とガレがリノベーションをススめる

一番の理由は、コストコントロールができる!!!!!

新築では何もない状態から作っていかなければなりませんので、

どんなに頑張っても最低限の費用はかかってくるのです。

しかし、リノベーションであれば全てを工事しなくても、

自分がこだわりたい部分だけに予算を掛ければよいのです。

もちろん、工事範囲が多ければ費用は掛かってきますが、

自分の予算に合わせてリノベーションすることもできます。

リノベーションしない部分は今まで通り使えば良いのです。

住宅だけでなく、事業として活用する場合も同じです。

必要な部分をリノベーションすることで予算を抑えることができます。

もし、リノベーションに少し興味がありましたら、

一度お問合せしてみてください。

お待ちしております。

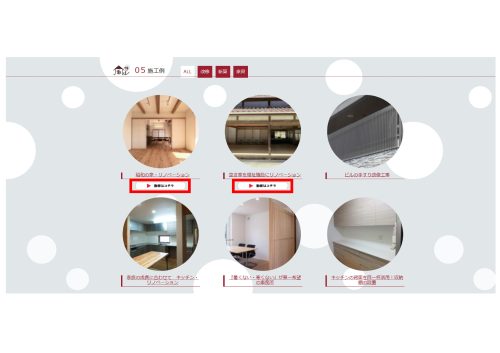

ホームページをマイナーチェンジしました!!2023年03月24日

もう気が付いた方もいるかもしれませんが、

実は、今年初めにホームページをマイナーチェンジしました。

「えっ、どこが?」と思う方もいるかもしれません。

ホームページに使っていた写真を幾つか入替えました。

中でも一番大きく変わったところは、

動画(スライドショー)が観れるようになりました!!

下の写真の赤線四角で囲んだ部分です。

竣工した物件の竣工写真を動画(スライドショー)にしました。

また、トップページの動画部分には、

日本建築にまつわる動画も掲載します。

ぜひぜひ観てください!!

よろしくお願いいたします。

沈丁花が可愛く咲きました。2023年03月17日

春ですね~。

春を感じるのは、桜が咲いたとき以外にも

みなさんいろいろあると思います。

私の家の玄関前に小さなジンチョウゲが植えられています。

そのジンチョウゲが満開になりました!!

沈丁花は小さな花が咲き、ほのかに甘い香りがしますよね。

この甘い香りがすると春になったな~と僕は感じます。

風とガレの家づくりは、その住宅での暮らしを考えて設計しています。

その暮らしの中に庭の楽しみも取り込み、

自然を感じてもらえるように住まいを提案しています。

普段の暮らしの中で自然の楽しみを感じたい方は、

ぜひ一度、風とガレにお問合せをしてみてください。

待ってま~す!

庭木の仮植えは今の内に!2023年03月07日

今度、建替えを計画しているお客様の敷地にある庭木の

仮植えを造園屋さんにしてもらいました。

多くの植物はこの時期から少しずつ新芽を芽吹く準備に入ります。

そして、新緑を広げ花を咲かせ、実を結びます。

これらの過程で、根がたくさんの水を地面から吸い上げるのです。

その時に植物を移植すると根が傷み、水を吸い上げる力が減ってしまいます。

そうなると当然弱ってしまい、夏の強い日差しに負けてしまうこともあります。

その為、植物の活動時期に入る前に移植しておくことが大切です。

家づくりは、そこに住む方の暮らしを造ることです。

暮らしは、建物(住宅)の中だけでなく、庭も暮らしの中に取り入れて計画します。

その為に、植物も大切にしたいと風とガレは考えています。

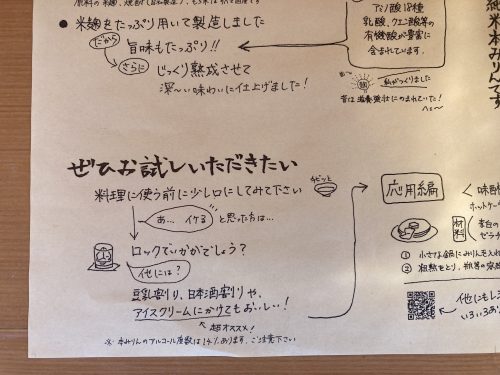

「みりん(味醂)」を直に飲む!2023年02月28日

2回続けて料理の話になってしまいますが、

料理をするときの楽しみとして

いろいろな調味料を使っていろんな味付けを

してみたいと思っています。

なので、昨年末にふるさと納税で

島根県松江市にある酒蔵元から

「李白」というみりん(味醂)を購入しました。

購入したみりんと一緒に

送れてきたみりんの楽しみ方のチラシを読むと………。

「「チビッと」少し口にしてみてください。あ…イケる と思った方は…」

↓

「ロックでいかがでしょうか?」

やってみた!

甘~~~~~い!!!

醤油の甘酒みたいな感じ。

でも、アルコール度数14%!

でも、美味しい!!!

このみりんは直に食べるレシピありだな。

新しい発見でした。

本みりんを買うと消費税が10%になるのも納得できる。

カリフラワーのピクルス2023年02月21日

今日は久しぶりに料理の話。

冬になると八百屋さんに登場する野菜の一つに

カリフラワーがあります。

飲食店に行けばカリフラワーを使った料理はいろいろありますが、

自宅の料理となると、バリエーションが少ないのではないでしょうか。

僕が好きなカリフラワーの料理はポタージュスープですが、

自宅では手がかかってなかなかやろうと思わないのが現実です。

子どもにも食べてもらいたいので、

私のカリフラワー定番料理は、

ピクルス!です。

料理といってよいのか分かりませんが、

手軽で子ども達にも人気です。

手順は簡単です。

ピクルスを一口サイズに切って、洗って、

耐熱瓶に入れます。

これに酢、水、砂糖、ニンニク、粒胡椒、ローリエで作った

熱々の甘酢を注いで冷めるのを待つだけ!!

粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて一晩ねかせると

美味しい、美味しいカリフラワーのピクルス完成!!

我が家の砂糖は三温糖を使用しているので、

表面が少し茶色くなってます。

ほのかに甘いので、子ども達も食べてくれます。

我が家の定番冬のおかずです。

夫婦二人・平屋の家 竣工!!2023年02月16日

昨日、豊田市で『夫婦二人・平屋の家』新築が

竣工しました。

建物はシンプルな矩形にして、構造的に安定させており、

屋根も切妻で雨仕舞もしやすくなっています。

リビングの陽当たり良くして、

ここを中心に各部屋のアクセスできるので、

暮らしやすい平屋に仕上がっています。

また、施工例にアップしますので、

楽しみにしていてください。

これからの家づくり2023年02月03日

先日、オンラインでこれからの家づくりについての

東京大学の前先生のセミナーを受講しました。

以前より『省エネルギー住宅義務化』と言われていましたが、

なかなか社会の動きとして進んでいませんでした。

しかし、昨年のエネルギー高騰の波は、

結果的に省エネルギー住宅に向かうことに

なったのではないかと思っています。

省エネルギー住宅にすることで、光熱費の削減が考えられます。

しかし、実際には光熱費が削減できることよりも

住宅環境における欠点である「寒い」に対して、

大きく改善する可能性があるのです。

その為、住宅環境における「暑い・寒い」の欠点を克服する家づくりを

省エネルギー住宅になるように設計することを学びました。

以前より、断熱性能を上げることが住宅環境における欠点を

克服することと考えてきましたが、

より一層その考えがこれからの家づくりにつながると

確信できました。

そして、最近のCADは3Dパースにするだけではなく、

外皮性能についても、3Dパースにすることができるのです。

今まで断熱性能を口頭の説明でしていたので、

伝わりにくかったことが、この外皮性能3Dパースで説明すると

お客様に伝わりやすくなります。

これからの家づくりは、省エネルギー住宅が必須であり、

どの様な手法で省エネルギー住宅にするかが重要になってきますね。

風とガレでは、自然エネルギーをおおいに活用し、

現代技術を組み込んだ設計をしています。

省エネルギー住宅で「暑い・寒い」を克服した家づくりに

興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

お待ちしております。