06建築おもしろ話

民家を福祉施設へリノベーション!2021年06月15日

いよいよ夏がやってきますね。

昨年より話がゆるやかに進んでいた

民家を福祉施設へ活用する案件が本格的にスタートしました。

デイサービス型地域活動支援センター「畦道」さんが

豊田市足助新盛地区で民家をリノベーションして

新事務所(施設)として活用します。

今使っている事務所(施設)が手狭になったことをきっかけに

民家をリノベーションすることになりました。

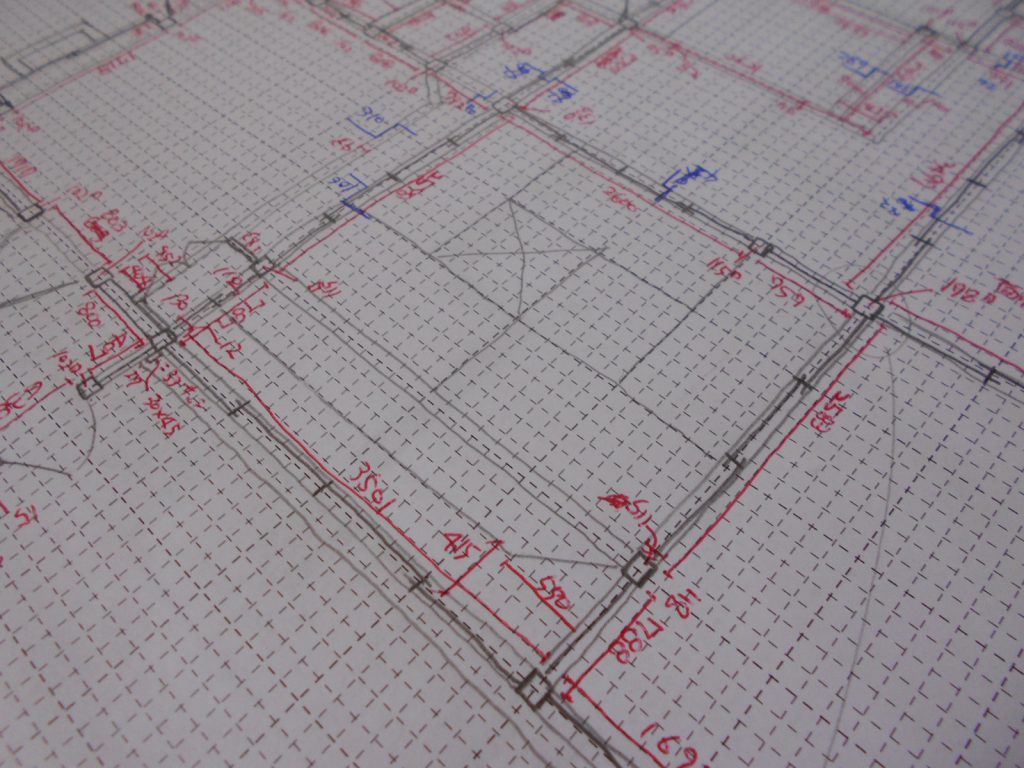

まずは、現況調査をして今の建物の寸法を拾い出します。

最初に平面の状況を調査。

これを図面に描き出して、次のステップに移ります。

次のステップは高さの寸法を拾い出す断面の調査。

民家調査で断面の調査をするのが、実は一番魅力的なのです。

断面の調査が終わりましたら、また報告しますね。

その時に、なぜ魅力的なのかが分かると思います。

お楽しみに!

住居の原点はこれなんだね。2021年05月31日

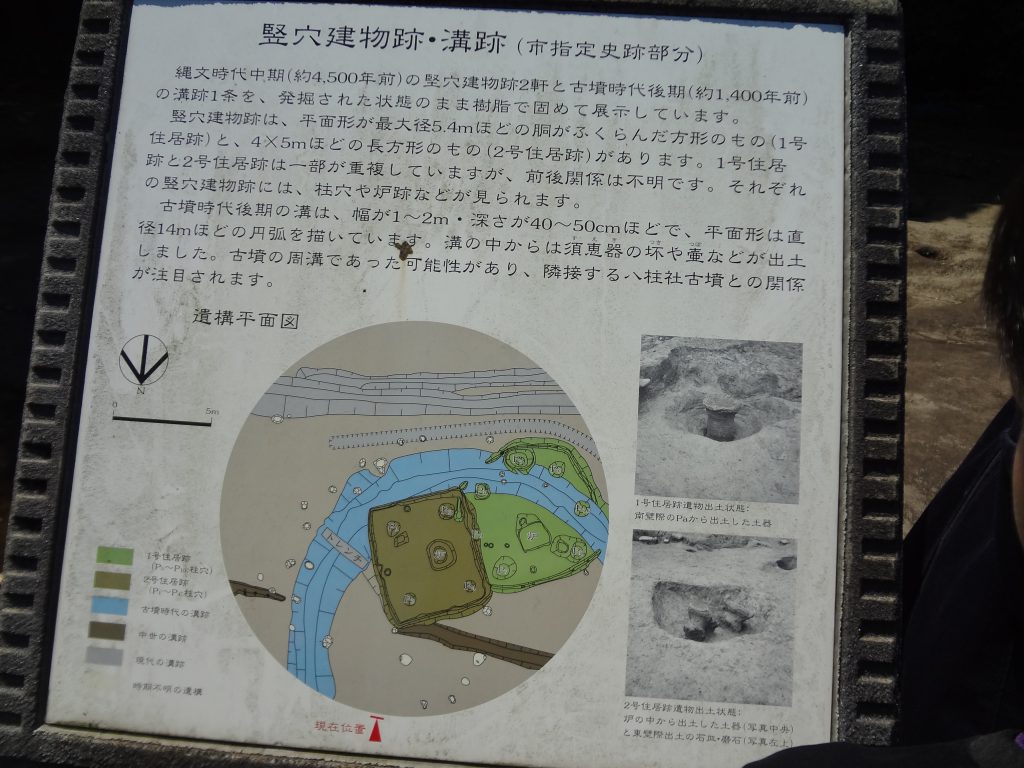

私の住んでいる豊田市には、曽根遺跡があります。

その遺跡は縄文時代~鎌倉時代の遺跡が発見された場所です。

遺跡は豊田市指定史跡となっており、公園になっております。

本日は、その公園に行ってきました。

建築設計にかかわっているため、どうしても気になるのは

史跡よりも竪穴式住居!!

見た感じは昔の民家の茅葺き屋根が地面にそのまま置いてある感じ。

実際に中を見ても茅葺き屋根の内部と近い造りになっています。

実際に説明文にも、木材の組み方を『合掌』と表記したり、

茅で葺いている事も書いてありました。

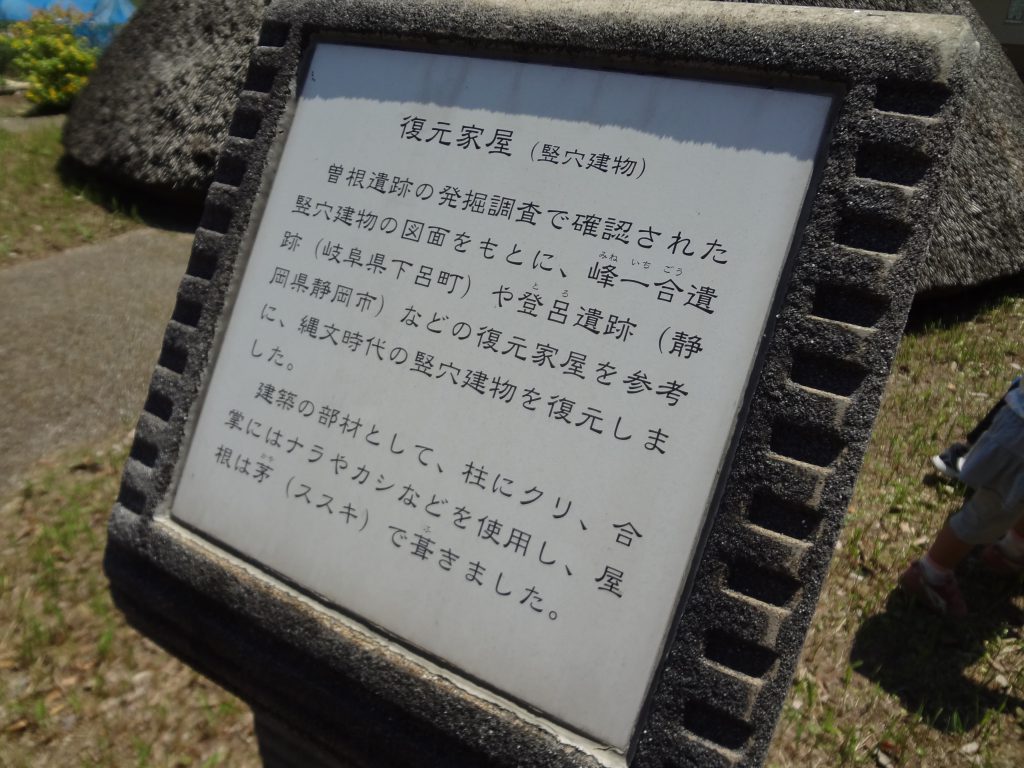

ここの竪穴式住居は静岡市・登呂遺跡や

岐阜県下呂町の峰一合遺跡の復元家屋を参考にしています。

これを見ると日本の屋根の変遷の中で、

様々な材料が登場してきますが、茅葺き屋根は

とても長い長い歴史があるのを感じました。

外構も設計しています。2021年05月13日

たまには、現場レポートを書きます。

今週から始まりました外構工事。

築21年目になるお客様です。

新築当初はまだお子様も小さかったのですが、

今はそのお子様も社会人となり、

以前とは暮らし方も変わってきました。

暮らし方が変われば、それに合わせて住まいはもちろん

住まいの周りの外構も変わってきます。

実は風とガレ 外構の設計もやっているんです。

外構工事の最初は、解体・鋤取りになります。

まずは、これから計画したプランにするために、リセットする感じですね。

解体・鋤取りが終了したら、いよいよ下地作りに入っていきますよ。

予定では、今月末完成です。

お庭や住まいの周りが少しオシャレになると暮らしが楽しくなりますよ。

ご自宅の周りを少しオシャレにしてみませんか?

住んで働く空間にはそれなりの設計が必要です。

そんな住働一体型のリモートライフに

ふさわしい暮らし方を設計します。

囲炉裏のいろいろ2021年05月07日

先日、炎の揺らめきに癒されるブログを書きました。

日本建築において、火を使う場所と言えば、

囲炉裏を思いつくのではないでしょうか。

その囲炉裏について調べてみました。

「いろり」という言葉は、室町時代にできたものであり、

それ以前は「ひたき」などと呼ばれていたそうです。

その意味するところは、人の居場所、火所を表す。

囲炉裏は、炊事、採暖、乾燥、照明などが主な機能であり、

その昔は歳末や新年などの行事や儀式めいた事もここで行っていたそうです。

囲炉裏が切られる場所は、食事・団らんの場所などの人が集まる場所で、

今でいうダイニング・キッチンにあたるところです。

囲炉裏は神聖視されていて、唾を吐いたり、不浄物を焼くことは

禁止されていたそうです。火の神様がいるという事ですかね。

そんなことから、囲炉裏の灰を禅の砂庭のように金鏝で均して、

いろいろの波模様を表現するなどしていたそうです。

確かに写真の囲炉裏の灰もきれいな模様がかたどってありますね。

また、昔から生活とも切り離すことのできない存在だったため、

民俗学的なことも多くかかわっているようです。

参考文献:滅びゆく民家 間取り・構造・内部

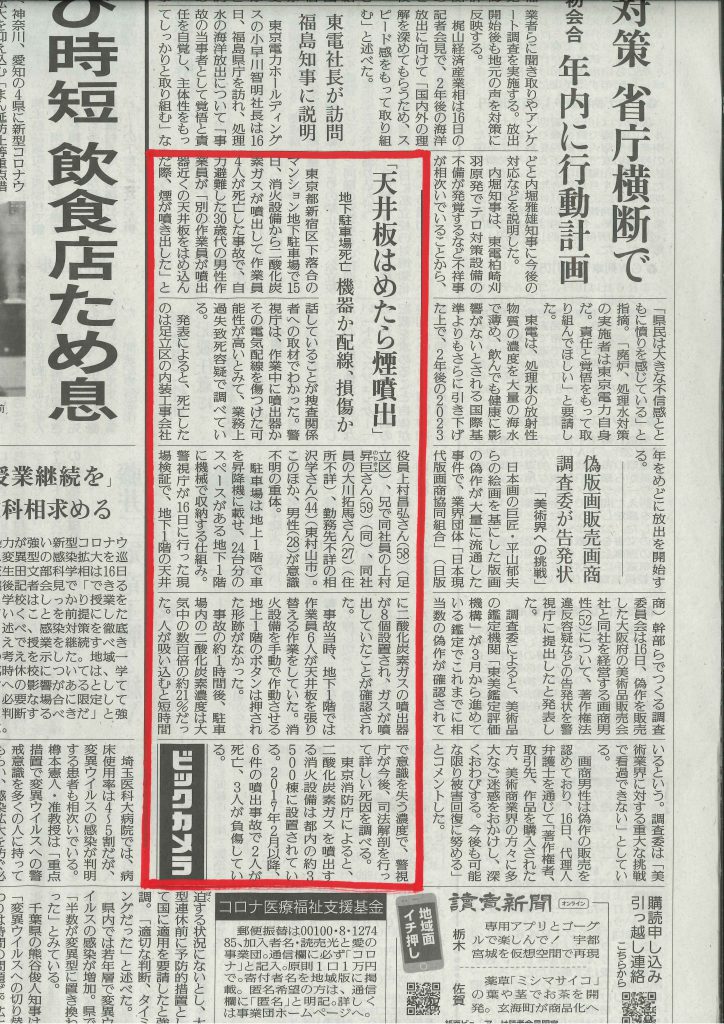

二酸化炭素ガス消火設備って?2021年04月26日

今月の中旬ごろに東京都で地下駐車場で

消火設備の二酸化炭素が発生する事故が起こりました。

まず、消火設備で二酸化炭素が出るの?という方のために、

消火設備には、いろいろな種類があります。

その中に不活性ガス消火設備と言われるものがあります。

この消火設備は、不活性ガスを放出し、酸素の濃度を下げ、

主に窒息作用により消火する設備です。

不活性ガスの一つに二酸化炭素が使われています。

水や泡などを放出しないため、

水浸しになったり汚れたりすることがりません。

その為、図書館の書庫等水損を嫌うところや

常時人がいないところで使用します。

しかし、二酸化炭素は大気中の濃度が高くなると

人体に悪影響が出るのです。

ビックリするかもしれませんが、

大気中の二酸化炭素濃度が約4%を超えると

呼吸困難、頭痛、めまい等の症状が出ます。

今回、設置されていた場所も昇降機を使った地下駐車場で

ほどんど人が入らない場所でした。

しかし、天井板の張替え工事の時に起こってしまった事故です。

今は、イナートガスと言われる人体への影響が少なく、

環境面でも優れたガスが使われてきています。

東京消防庁によると2017年2月以降6件の

二酸化炭素ガス噴出事故が起こっているそうです。

今後、このような事故が起こらないようにしてもらいたいです。

最後に、この事故で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

トマトとオニオンとアボガドのマリネ2021年04月21日

僕は、トマトが大好きなんです。

トマトに塩をかけただけでも、喜んで食べます。

学生時代にあるフランス料理の巨匠が、

「トマトに塩をかけたら、サラダになる。」と言っていた。

と聞いた時は、大きく頷いたくらいです。

僕は料理することが好きです。

と言う事で今日は、

トマトと紫玉ねぎとアボガドのマリネを紹介します。

材料は、その名の通りトマト、紫玉ねぎとアボカドです。

レシピは、とても簡単です。

まず、材料をみじん切りにして、ボウルに入れる。

塩、酢、オリーブオイル(エキストラバージン)を

お好みに合わせて適量入れる。

一晩漬け込んでおく。 出来上がり!!

食べる時にカツオ節をかけても美味しですよ。

季節も温かくなってきましたので、

冷やしたトマトとオニオンとアボガドのマリネを

ぜひ一度試してみてください。

住んで働く空間にはそれなりの設計が必要です。

そんな住働一体型のリモートライフに

ふさわしい暮らし方を設計します。

炎に癒される2021年04月12日

僕は、どちらかというとインドア派なんです。

外に出かけてアクティブに動くというよりは、

家に居て、のんびりしている感じです。

先週末、あまりにも天気が良かったので、

デッキに寝転がってくつろいでいました。

フッと炎の揺らめきをボーっと眺めたくなり、

そそくさと準備して夜を待ちました。

そして、薄暗くなってきた頃に薪に着火!!

炎の揺らめきは、小川のせせらぎと

同じ 1/f のリズムだから癒されるとか、

人類の祖先が、動物で初めて炎を使うようになり、

炎によって身を守ってきたから、炎を見ると落ち着くんだとか。

炎に癒される訳には諸説ありますが、

本当に癒されますね。

炎を眺める僕の横で、

子ども達がマシュマロを温めて食べていました(笑)。

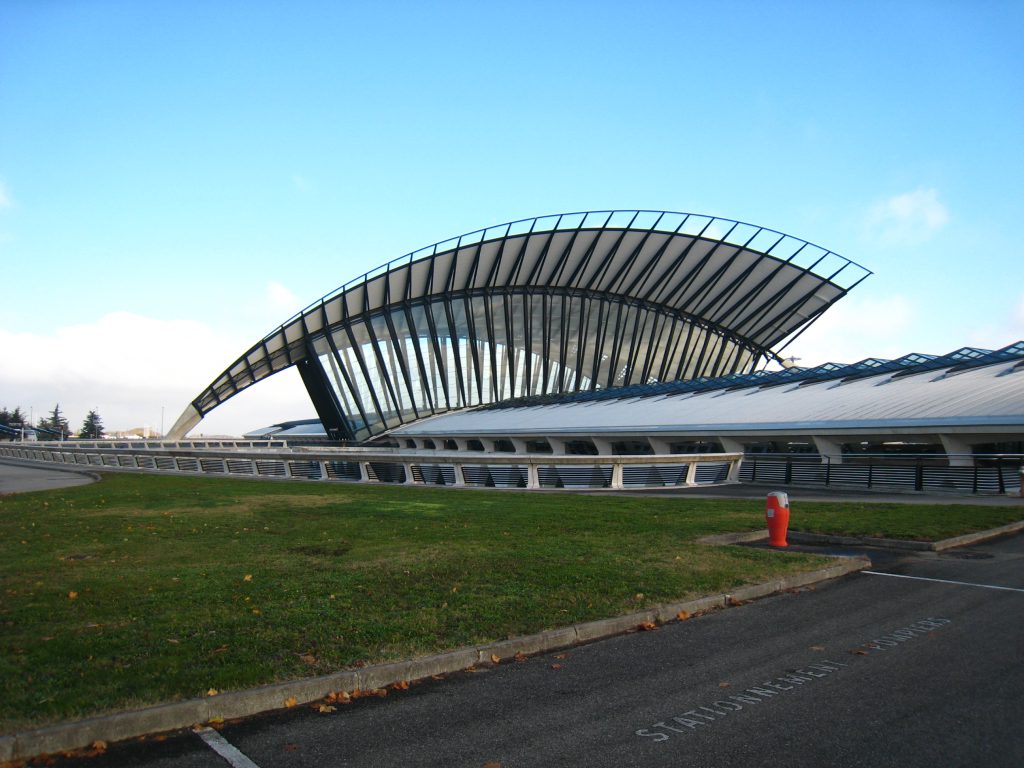

サンティアゴ・カラトラバの作品2を紹介2021年03月30日

以前にも紹介しました僕の好きな建築家

サンティアゴ・カラトラバの作品紹介をします。

今回紹介する作品は、フランス・リヨンにあるサトラス駅です。

パッと見て何を想像するでしょうか?

僕は鳥が翼を広げている姿を思い浮かべました。

かなり、印象的ですよね。

そう、このサトラス駅は強いシンボル性を持つ

ランドマークとして、計画されたのです。

しかも、このサトラス駅はリヨン空港に付加され、

ヨーロッパの高速鉄道システムでつながった最初の駅なのです。

つまり、空港とも関係しているのです。

だから、鳥が翼を広げて飛んでいるかのように

設計されているのかもしれませんね。

以前紹介したサンティアゴ・カラトラバの作品1は

水面に映る姿と合わせると人間の眼に見えるように

設計されていました。

サンティアゴ・カラトラバの作品は構造を見せつつ、

動物の動きを感じられる設計が魅力の一つなのです。

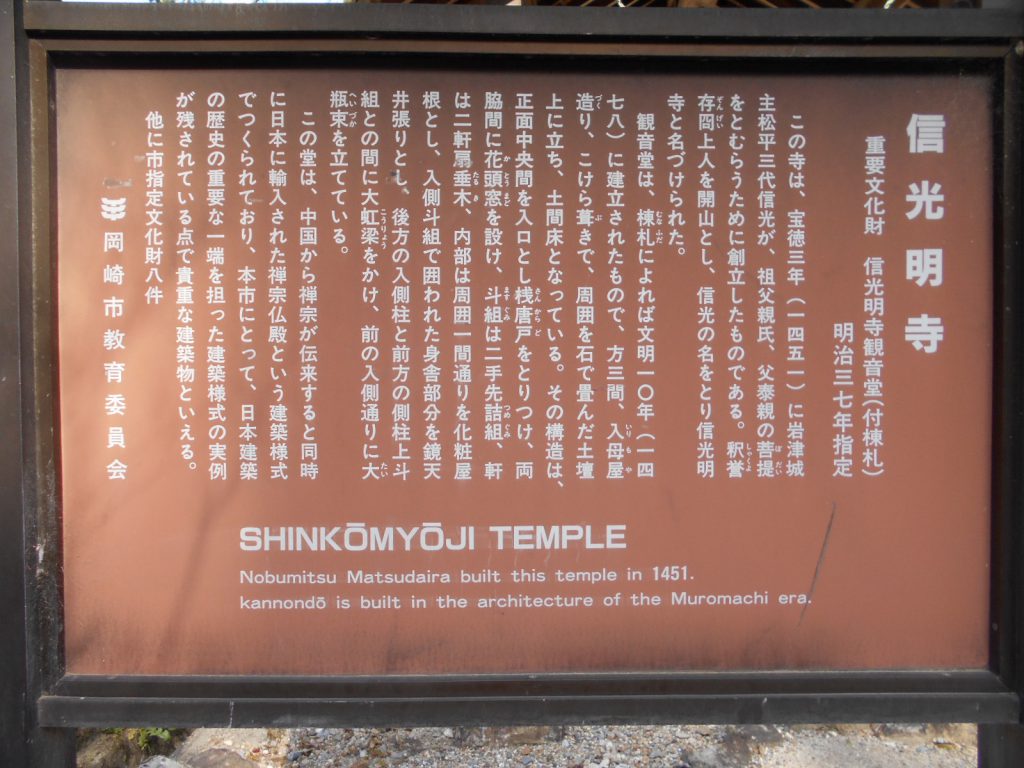

岡崎市・信光明寺(重要文化財)に行く!!2021年03月24日

先日、天気が良かったので、

岡崎市・信光明寺(重要文化財)を

見学しに行ってきました。

風とガレは、日本建築が好きなのです。

さてさて、重要文化財である信光明寺の話に

移りましょう。

信光明寺は1478年に建てられたことが

分かる棟札が見つかっています。

信光明寺は禅宗様(ぜんしゅうよう)と

呼ばれる鎌倉時代に中国から禅宗に

伴ってもたらされた様式です。

そして、緻密で繊細な意匠が特徴です。

では、その禅宗様の特徴を

ピックアップしながら見ていきましょう!

・平面正方形である。

信光明寺は柱間が3間の大きさで

正方形になっています。

・屋根の反りが強い

写真を見てもらっても分かると思います。

屋根の両端が大きく反っていますよね。

この大きく反っているところが

禅宗様の特徴の一つです。

・扇垂木

屋根を支える垂木が放射状に並んでいる。

これだけを見ても分かりにくいですよね。

よくある屋根の端の写真を見てください。

違いが分かりましたか?

垂木の並び方が違いますよね。

上の写真が扇垂木です。

・火頭窓

上方に繰形のある尖頭アーチがある窓!

その窓が両脇に設けられています。

花頭窓とも書くことがあります。

・詰組

壁と屋根の間にあるゴテゴテして

白色塗のある部分です。

これを組み上げて少しでも軒が

深くなるように工夫しています。

・堅板壁

板壁で作られていて、

土壁はほとんど使われいないのも特徴です。

ザッと禅宗様の特徴と合わせながら

信光明寺を見てきました。

今日のブログはマニアックな部分が

多い気がするかもしれませんが、

こんな視点でお寺を見てもらえると

お寺と言っても建物の造りに

いろいろな特徴があることが

分かってもらえると嬉しいです。

もし、旅行などでお寺を見る機会が

ありましたら見比べてみてくださいね。

参考文献:建築用語辞典

山の幸、椎茸で春を満喫!2021年03月11日

昨日、豊田市旭地区産の

原木椎茸を購入しました。

まん丸肉厚の採れたて椎茸!

ぷくぷくですね。

早速、椎茸ステーキして食べました。

美味いッ!!

肉厚ならではの歯ごたえと、

新鮮な山の幸の香りが何とも言えません。

料理と言えるのか分かりませんが、

シンプルにグリルで焼くだけ。

後は、醤油もしくはポン酢をかけて食べる。

みなさんはどちらが好みですか?

僕は、ポン酢が好きです。

でも、醤油バターも美味しかったです。

椎茸の旬は、秋と思うかもしれませんが、

実は春も旬なんですよ。

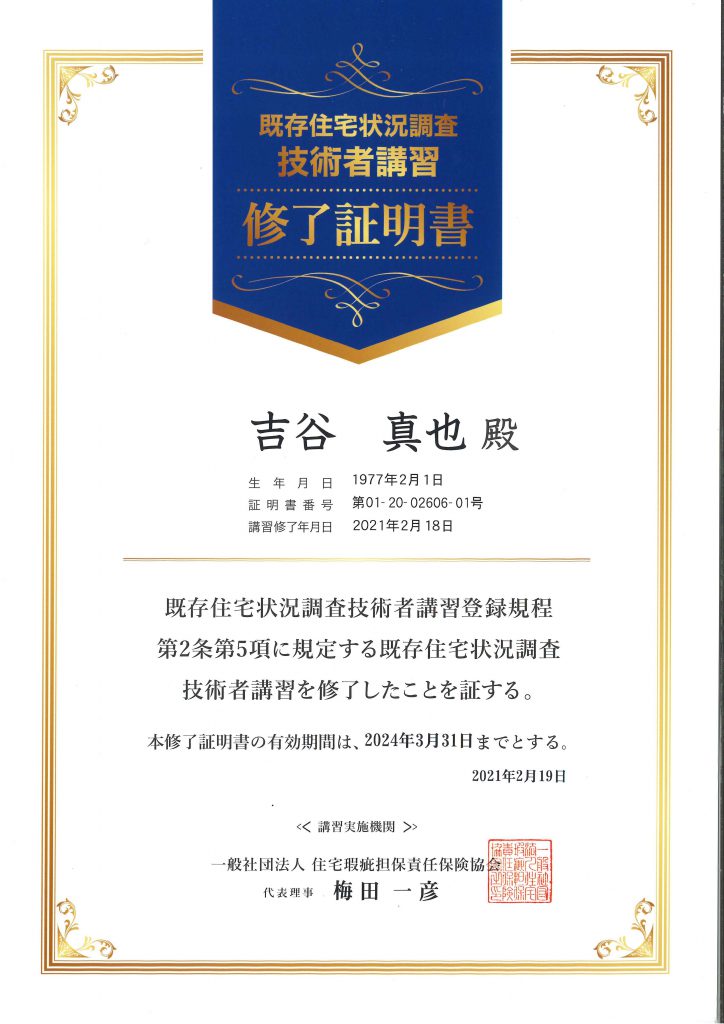

既存住宅状況調査技術者登録の更新2021年03月10日

先日、既存住宅現況調査技術者更新講習に

出席してきました。

緊急事態宣言中でしたが、

更新講習は感染対策をしての開講でした。

修了証が届いたのは先週ですが、

講習が開催されたのは2月初旬!!

感染対策の一つとして、窓を開けての

換気があったのですが………。

寒い!! 仕方のない事ではあるのですが、

結構辛かったです。

令和3年度は一級建築士の定期講習が

あります。これを教訓に定期講習は

春もしくは秋の気候の良い季節に受講しよう!

ジンチョウゲの花が咲きました2021年03月02日

玄関の前庭に一昨年に植えたジンチョウゲの花が咲きました。

ジンチョウゲを植えてから2月から3月の朝の楽しみでした。

昨年も花が咲いたときは子ども達に「ジンチョウゲの花が咲いたよ!!」と

はしゃいでしまいました。どっちが子どもなのか分からないぐらい。

何といっても香りが良いですよね。

ジンチョウゲ(沈丁花)を調べてみました。

原産地は中国で日本では室町時代には栽培されていたようです。

雌雄異株で、雌株はほとんどが見られないため、挿し木で増やすそうです。

春の季語としてよく詠われている。

花の煎じ汁は、歯痛や口内炎の民間薬として使われる。

花言葉は、栄光・不死・不滅・永遠・歓迎。

これらを見てみると、昔から日本の文化や暮らしの中にあったんですね。

これから残りのつぼみも咲き始めると手毬状になって、

心地よい香りが広がるのが楽しみです。